|

他,扎根乡村小学三十七载,任劳任怨,无怨无悔;虽年过五旬,却不忘初心,曾历经病痛,仍痴心不改。他叫陈德华,出生于1962年9月,现为宿松县长铺镇荆安村程店小学教师、教务主任。 “陈德华老师是我见过的最敬业的老师,把孩子放在他班上,我们家长一万个放心。”荆安村江屋组村民江长河告诉笔者,而这几乎是陈老师教过的每一个学生家长的心声。 “他思想进步,工作负责,教法灵活,经验丰富,能力突出,业绩显著,是一名优秀的教师和教务主任。”提到陈德华,长铺镇中心小学校长陈文丰这样评价。 扎根山村,无怨无悔 1982年,陈德华从宿松县师范学校毕业,同年8月回到家乡——长铺镇阳山村阳山小学任教,如愿以偿的成为了一名乡村教师。阳山小学是一所典型的山村小学,位于长铺镇的最末端,位置十分偏僻,交通极其不便,校舍破败不堪,土瓦灰墙,低矮潮湿;当时还没有电灯,用的是煤油灯。就是在这样艰苦的条件下,他担负起毕业班教学的重担,兼任班主任。孩子们没有作业本,他就自费给学生买作业本;没有复习资料,他就四处搜集整理。为了提高学生们的成绩,他每晚在校住宿,白天上课,晚上就在昏暗的油灯下,把搜集到的资料刻钢板油印出来,常常忙到深夜。尽管条件特别艰苦,但他始终以满腔的热情投入其中,乐此不疲。 凭着这份热情,他在这所山村小学一干就是30年! 那时的乡村经济落后,老百姓重男轻女的观念十分严重,有许多女童失学。看到这一幕,陈德华万分痛心,夜不能寐。天一亮,他就走村串户开始家访,挨家挨户了解女童失学的情况,苦口婆心动员失学孩童上学。当看到有的家庭确实经济困难,无力支付学费时,他就主动提出代付学费;遇到有的家长不理解,他就多次上门做他们的思想工作,直到女童被送回学校。夜晚光线不明,山路崎岖,他回到学校时经常是疲惫不堪。有一次天雨路滑,他还摔进了山沟。“虽然自己很辛苦,但想到大批失学女童又回到了她们向往的课堂,我的心里感到由衷的欣慰,觉得自己的心血没有白费。” “真心谢谢您,敬爱的陈老师,因为您当年的多次劝说,我才有了重返校园的机会!是您,改变了我父亲的观念,更改变了我的人生……”这是一个名叫小芳的女孩大学毕业时,写给他的信中的一段话。像这样的感谢信,陈德华收到过很多封。 陈德华早期家境贫寒,母亲重病,丧失了劳动能力,父亲早年在北大荒工作时受到恶劣环境的摧残,身体也不好,家里多数的农活都落到了陈德华的肩上。他在完成教学工作的同时,还得抽空回家做农活。2007年的一天,他在田间喷洒农药时中毒感染,引发急性病毒性脑炎,送到县医院时已是昏迷不醒,情况十分危急,只得急速转院至安庆市第一人民医院。经医生紧急抢救治疗,他在昏迷了七天七夜后才脱离危险,后来又转到南京市鼓楼医院继续治疗休养。三个月后,他终于能拄着拐杖下地了。医生叮嘱必须要休养一年,否则会留下很严重的脑炎后遗症。 “但我心中放不下我的学生,躺在病床上,脑海里总是浮现孩子们那渴求知识的眼神。”陈德华说。他不顾医生的劝告,说服了家人,放弃南京优越的医疗休养条件,毅然回到阳山小学上课。“当时,他的身子特别虚弱,走路不稳,手脚抖动,但他硬是拄着拐杖走进教室,坚持上好每一节课。”同事姚奇芳对此印象特别深刻。 “这么多年来,脑炎后遗症经常让我的手脚麻木、眼睛发花,只能吃药缓解,但我从不后悔当初的决定。”陈德华说。 一份汗水,一份收获。那一年,他所教的毕业班在期末统考中获得全镇第一名的好成绩!在阳山小学任教期间,他的教学成绩年年名列前茅,年年受到中心小学的表彰。1989年,教学能力突出的他在宿松县小学语文优质课评比中荣获一等奖。 勇挑重担,改革创新 因学校布局调整,2012年,阳山村小学撤并,陈德华被调到荆安村程店小学任教。这一年,他已年过半百。在程店小学,他连续六年都是教毕业班,同时担任学校教务主任。 “那时,妻子到合肥带孙子去了,老父亲八十多岁,需要我照顾。但我深知,孩子们的学习耽误不得,学校的工作耽误不得。”他总是每天早晨四五点就起床洗米做饭,陪父亲吃完早餐,再把父亲的午餐放进电饭煲保温,以确保父亲能吃到热的饭菜。等他骑车赶了十多里山路到达学校时,绝大多数师生都没有到校。每天下午放学,等师生们都回家了,他才最后一个离校。 随着课程改革的深入,陈德华大胆进行教育教学改革,不断创新教学方法,把丰富多彩的语文学习活动融入到语文教学中。这些活动有“祖国在我心中”学习汇报会,“与诗同行”诗歌综合学习活动,“我最喜爱的诗歌”欣赏会,“我的小诗集”编辑会,诗歌朗诵会,“身边的艺术”调查活动,“我与红色经典相约”读书会,“我最喜欢的艺术”展示会,“春芽”作文集编辑活动,“难忘的小学生活”座谈会,“依依惜别”毕业联欢会等。这一系列的的语文学习活动,极大地激发了学生的学习兴趣,提升了学校的人文气息。 为了进一步激发学习兴趣,提高学生的语文素养,他要求学生在平时就把自己的习作收集好,等到期末,加上前言、后记、目录,编成作文集。还让学生把课内课外自己喜爱的古诗词收集起来,编成诗集。这种既有益于知识梳理,又有利于学生长远发展的做法,现在已在全学区推广,受到同事、学生、家长的一致好评。 作为学校的教导主任,他提出要把程店小学建成“书香校园”。为了在各班建立起班级图书角,他带头把自己收藏的图书全部捐献了出来。在他的带动下,各班图书角两三天就建立起来了。各班充分利用图书资源,开展了“每天一小时”的读书活动。孩子们通过广泛阅读,拓宽了知识面,在幼小的心灵里种下了一颗颗热爱文学的种子。 他还带领老师们开展了丰富多彩的活动,如“艺术进校园”、“艺术展览”、“书法大赛”“六一文艺汇演”等,组织成立了音乐、美术、手工、体育、劳动实践等兴趣小组。这些活动都取得了优异的成绩:学校男子足球队在长铺镇首届校园足球比赛中勇夺冠军;“红领巾种植园”的劳动实践活动经县媒体报道后,受到社会各界广泛关注;周萍老师举办的“乡村小学微美展”引起了很大轰动,还上了《安庆晚报》和《安徽青年报》。这些活动的开展,极大地丰富了学生们的学习生活,激发了学生们的学习热情,使得整个校园到处呈现出一派生机勃勃的景象。 爱心无限,与善同行 “老师不光是一个执教者,还应该是一位爱心天使。”陈德华一直这样认为。从教37年来,他一直担任班主任工作,时刻关心着学生的点点滴滴。在他所带班级的教室里,长年准备着消毒棉签、医用酒精、创可贴等急救药品和工具,因为小学生活泼好动,经常有学生受伤。一到冬季,他总要在教室里放两保温壶热水,让孩子们渴了有热水喝。刚参加工作不久的一年冬天,雨雪不断,一位叫姚焰彬的学生上厕所时不小心滑倒,鞋子弄湿了,冻得直哆嗦。陈老师拿来自己的棉鞋给他换上。从此以后,他都要在教室里准备一双棉鞋和几双棉袜,以备孩子们雨雪天气弄湿鞋袜有得换。 随着国家城镇化的推进,农村小学的留守儿童越来越多,有时竟占到班级的90%以上。其中有许多“学困生”,还有极少数“双困生”(学习和心理都存在一些问题的学生)。这些孩子大多心理压力大,性格冷漠。他在班级里成立了“帮扶小组”:每组四至六人,班长负总责,每组安排一个班干部任小组长。他自己也加入其中,开展了“大手拉小手,你手拉我手”的帮扶活动,并提出“绝不丢下一位同学”的口号。大家你帮我,我帮你,互相帮助,共同进步。这些孩子感受到了师生间浓浓的爱,精神面貌和学习状态焕然一新,整个班级洋溢着一种互帮互爱、温馨和谐的气氛。 班上有一个叫黄怡的学生,弟弟患白血病,爸爸妈妈常年带着弟弟在外治病。因久离亲人,她性格沉默,不爱说话。陈德华给她买了文具盒、彩笔、水杯、饭盒等学习和生活用品,鼓励她战胜困难。他还多次向村委会和中心小学反映该生的家庭现状,帮助她享受到了国家的贫困生资助项目。 有一个叫朱甜甜的同学,由于成绩不好,自卑心理严重。每天午间,陈老师都把她叫到办公室辅导作业,给她讲一些励志的故事;班级开展的各种活动,也总是鼓励她积极参与;还采取结对帮扶的办法,让学习成绩好的同学帮助她。功夫不负有心人,经过一年的努力,朱甜甜同学精神面貌大变,学习成绩也突飞猛进。 像这样的例子枚不胜举。因师德高尚、成绩优异,陈德华多次被长铺镇政府评为“优秀教师”和“道德模范”,2014年,他被宿松县人民政府授予“宿松县优秀教师”的荣誉称号,2016年,又被评为“宿松县最美乡村教师”。 如果说作为一名教师,爱自己的学生是本分的话,那么陈德华的爱已经超出了“本分”。为了帮助更多需要帮助的人,2017年,已55岁的他加入了宿松县义工协会,积极参与到扶贫济困的社会公益活动中。不仅如此,他还在思想和行为上严格要求自己,于2018年7月成为了一名光荣的共产党员。 红烛有爱映桃李,粉笔无言谱春秋。在平凡的岗位上,在几十年如一日的工作中,陈德华用心教书,用爱育人,默默奉献,堪称当代乡村教师的楷模。“我爱我的祖国,我的事业,我的学校,我的学生,我的同事们!”陈德华在日记里这样写道。(黎泽斌)

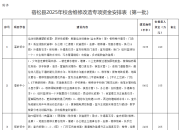

|