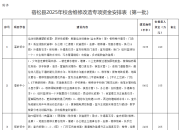

|

|

15公里路程,40分钟,225天,36岁的余松梅骑着电瓶车,寒来暑往,早出晚归,每天往返于安徽省宿松县城到黄梅县停前镇童寨教学点之间,她——

用脚步丈量山村孩子成长路

——记黄梅县停前镇童寨教学点教师余松梅

记者 陈波澜 通讯员 何志雄 石红兵 陈华兵

每天早晨,嘹亮的歌声,流利的英语声都会在黄梅县停前镇童寨教学点上空响起。那是孩子们最喜欢的课程,也是孩子们最幸福的时光。

每天早晨,孩子们只要看到余松梅老师骑着电瓶车到学校,他们就大老远的迎接她,追赶她,并用英语问好……

童寨教学点,位于有着鸡鸣三省美誉的黄梅县停前镇东郊,与安徽省宿松县毗邻。

4月10日,记者来到了这所只有5名教师,4个年级,60名学生的乡村教学点。在三年级教室,余松梅老师正在给孩子们上音乐课。讲台上的余老师,戴着一副秀气的眼镜,明媚的脸上挂着微笑,正在教孩子们唱《沙漠骆驼》,孩子们高兴得手舞足蹈。

“别看余老师身材娇小玲珑,小小身体迸发大大能量。”童寨教学点校长田志军说。

“县城不缺英语教师,乡村孩子在盼望英语教师,那里更能体现人生的价值。我是一名共产党员,更应该到最艰苦的地方锤炼自己。”

1983年,余松梅出生在安徽省宿松县一个家庭条件优越的家庭。优越的家庭条件并没有养成她娇生惯养的性格,反而造就了她的坚强和乐观。

“读大学的时候,我就有一个梦想——到乡村学校支教。大四的时候,本来有留校当辅导员的机会,但为了我的支教梦,我放弃了。”余松梅的眼神温柔而坚定。

2008年,余松梅从安庆师范大学英语教育本科毕业,毕业后一直在安庆市一所私立学校任教。

为了乡村孩子能够享受城里孩子一样的优质教育,她毅然放弃私立学校高薪的工作。

2017年,她怀揣梦想,参加了黄梅县教师招聘考试,以英语学科第一名的优异成绩,再一次放弃县城优质学校、优厚待遇,毅然决然来到停前镇工作。

父母、丈夫听了她的选择,十分不解:“人往高处走,水往低处流。明明可以到县城学校任教,可你硬要往停前那个穷乡僻壤跑,是不是脑子有问题”。

她理直气壮地说:县城不缺英语教师,乡村的孩子在盼望英语教师,那里更能体现人生的价值。自己是一个共产员,更应该到最艰苦的地方锤炼自己。

家人见她心意已决,也都支持她的选择。就这样,她成为了黄梅县停前镇中学八年级的一名英语教师。

2018年春季,停前镇中心学校在最偏远的童寨教学点举行教研活动,余松梅老师也参加了。她发现,这里群山环绕,交通闭塞,教学设备十分简陋。由于学校没有英语教师,英语课在课表上成了摆设,她的心情十分沉重。

山里孩子无法选择出生的地方,但有接收完整教育的权利。

她又做出了一个惊人的决定——到童寨教学点支教。家人、朋友、同事都不理解。但是,她毅然向停前中心学校递交了申请,来到了童寨教学点。和这里的老师一起生活,一起战斗。

“我们教学点教师平均年龄55岁,留不住年轻教师,以前的年轻教师呆1—2个月就走。余老师来了之后,我们开齐了所有课程,让乡村的孩子也能感受音乐和绘画的魅力,让他们和城里的孩子一样,真正享受到平等、全面的教育,我替孩子们感谢余老师,谢谢余老师的坚守……”田志军眼里含着泪花。

“为了圆梦,为了实现人生的价值,我选择了乡村教学点,既然选择,就义无反顾……”

如何把晦涩难教的英语教得妙趣横生,成了余松梅老师孜孜以求的梦想。

为了让学生喜欢上英语,她做生活的有心人。上课时,她找来一些产品英语说明书,和药品使用英语说明书,告诉学生如果不懂英语,来自于国外的药品和产品就不能正确使用,用以激发学生学习英语的兴趣。

她鼓励学生大胆使用英语进行口语交际。她在课堂上竭力创造英语交际环境,把学生分成几个小组,让学生在小组互相说英语,进行英语对话。

“第一次上英语课我非常紧张,怕不会。但是,看到余老师鼓励的眼神,我觉得信心十足。去年期末,我英语考了98分。现在只要上英语课,我就觉得非常开心。”石贝贝有些害羞。

同学们反映英语单词比较难记。她巧妙总结英语单词的记忆方法。有时指导学生用归类法记忆,如:学习篮球、足球、乒乓球等单词后,她就把这几个单词进行归类,让学生一同记忆。有时指导学生用找近义词、反义词的方法记忆单词,如学生学习了高兴这个单词后,她让学生说出悲伤这个单词。有时指导学生用联想法记忆单词,如学习了爸爸这个单词,让学生联想到妈妈和家中其他亲人的单词。

课堂上,她鼓励学生大胆开口说英语,自己个人说、小组个个说、全班展示说、分角色表演说。她的手里总要拿几件自己制作的小红花、小五角星,用她来激励学生大胆用英语说话。

如今,看着孩子们的英语水平突飞猛进,课下还会用英语来几句简单的问候,她欣慰不已。

来到童寨教学点后,她发现这里不仅缺少英语教师,体美信等课程同样开不齐。于是,她又当起了孩子们的体育、美术、信息技术老师。

从城市来到乡村,每天要上7-8节课,课业负担加重了几倍,她无怨无悔,坚定地说:“为了圆梦,为了实现人生的价值,我选择了乡村教学点,既然选择,就义无反顾……”

她的手上随时都攥着黄、红、白三种颜色的粉笔,重点知识用红色粉笔板书,难点知识用黄色粉笔板书,一般知识用白色粉笔板书。

石皓天是四年级的一名小男生,他扑闪着明亮的双眸,开心地说:“余老师来了以后,我们的课程更丰富了,课堂更有趣了,余老师的‘魔法笑’很走心……”

学生说:我非常喜欢上余老师的课,觉得上她的课是一种享受。教师们说:我们都喜欢听余老师的课,她上课别有一种风采。

“每天早晨,在孩子们‘Good morning’的问候声中来到学校,是一件很幸福的事,我很享受和孩子们在一起的快乐时光。”

她是一个心怀大爱的人。

童寨村经济条件极其落后,留守儿童多。一年级的很多孩子上厕所不会穿裤子,不会系鞋带,她会耐心教他们穿裤子、系鞋带。天热的时候,帮他们脱衣服;天冷的时候,又及时帮他们穿衣服。

对单亲家庭的留守儿童,她坚持每天利用放学后的时间给他补课;对没有按时来接的孩子,就坚持每天把孩子送回家中,风雨无阻。

石诞、石炎是一对兄弟,父母常年在外务工,家里只有奶奶照顾孩子的起居。提起余老师,孩子的奶奶打开了话匣子:我一个农村婆婆,大字不识几个,孩子作业根本辅导不了,余老师来了以后,利用每天放学后时间,免费帮孩子辅导功课,我心里非常感激。农忙的时候,她还经常帮我送孩子回家。

她说:每天早晨,在孩子们“Good morning”的问候声中来到学校,是一件很幸福的事,我很享受和孩子们在一起的快乐时光。

2019年3月28日凌晨,余松梅突感肠胃不适,宿松县人民医院查不出病因,要求她到合肥大医院进行确诊。本来买好了翌日凌晨2点钟的火车票,家人劝她在家休息一天。为了不拉下孩子们的功课,她依然拖着病体来到学校。孩子们在看到余老师的那一刻,纷纷过来拥抱她。那一刻,她热泪盈眶…...

课堂上,他是孩子们的老师;生活中,她是孩子们的“知心人”,也是孩子们的“余妈妈”。

她发现有些孩子总是急等着中午吃饭,常问还有几节课吃饭。细心的她询问得知,这几个孩子都是留守孩子,爷爷奶奶起早出去做农活。孩子怕迟到,就空着肚子来上学。于是,她每天早上来上班的时候,总是会多带一些早餐,分给这几个孩子吃,多余的一些就会分给早上在家没有吃好或者没吃饱的孩子吃。

她的丈夫也经常来到学校,带来一些饼干、牛奶之类的小吃,分给留守儿童吃,并且和他们一起拍照、做游戏。

班里有个叫石敏娟的女生,平时总怯怯地,问她话时,低头不语。每天下午放学的时候,家里没有人来接她。余老师就主动送她回家,和她聊天。发现这个女生家庭贫困,父亲是老实巴交的农民,家里还有一个患病的奶奶,靠低保维持生计。回到家就和老公商量,决定资助石敏娟,一直到她大学毕业。于是,她给石敏娟买衣物、鞋子。每周末,她都把石敏娟带到自己家里,做好吃的、洗澡,带到理发店理发,去游乐场玩。石敏娟亲热地喊她“妈妈”。

石敏娟的爸爸说:“余老师对孩子胜过亲妈。去年腊月二十七,余老师和爱人还给全家人买新衣服和新鞋子过年.走时留下2000元钱给我补贴家用……。”说完,这位憨厚的中年汉子不禁热泪盈眶。

她播撒着快乐,收获着幸福。

2018年9月10日,黄梅县教育局长陈睿在得知余松梅的感人事迹之后,专程来看望她,临行前,他饱含深情地说:“乡村教育的短板就是师资短缺,像这样自愿到教学点支教的老师,是需要大力宣传的,师德的典型就要从基层挖掘。”

2019年3月8日,黄梅县教育局工会主席严建林一行专程看望余松梅,点赞她放弃优越条件,到乡村教书育人的行为。

凡心所向,素履所往。生如逆旅,一苇以航。余松梅,用春风化雨的爱温暖了山区孩子的幼小心灵,用大爱之心为山区孩子插上了起飞的翅膀,用脚步丈量着山区孩子的成长梦。

来源:今日头条

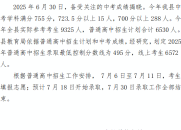

|

|