畅游碧波纪念伟人,百名泳者齐聚宿松钓鱼台

(视频)宿松县凉亭中学八二届高中“三大”在

安师大附属复中开展暑期前校园安全志愿服务

宿松公益:驻程岭联络站持续关爱困难家

复镇初中开展期末校园安全隐患排查

复镇初中开展暑期大家访活动

复镇初中举办初中读物进校园评审会

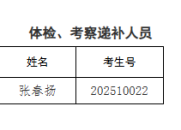

2025年度宿松县赴高校公开招聘新任教师体检

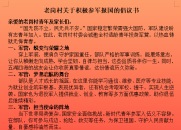

老岗村关于积极参军报国的倡议书

复镇初中召开“规范管理提升年”行动推进会

复镇初中开展师德师风建设专项行动“系统学

复镇初中召开春季学期期末工作总结会

宿松县温馨老年公寓慰问消防官兵 炎炎夏日

宿松:交警城管柔性执法 商户主动清理占道

暖心!泓康杯业再伸援手,用持续爱心为宿松

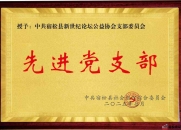

宿松县新世纪论坛公益协会党支部获评“先进

洪岭初中党支部开展暑假安全大家访志愿服务

宿松爱心企业家情系教育 吴伟捐赠助力柳坪

从身边的变迁谈党史学习感受2021-6-19 09:18 21614 0 |

| |

7月12日,宿松县陈汉乡钓鱼台水库碧波涌动,

(视频)安徽省宿松县凉亭中学八二届高中第三次全

暑途织就平安网,师爱凝成守护盾——安师大附属复

7月11日清晨6点,宿松县新世纪论坛公益协会驻

复镇初中开展期末校园安全隐患排查随着一学期即将

复镇初中开展暑期大家访活动为进一步加强学校与家

复镇初中举办初中读物进校园评审会为深入贯彻落实

因高中体育岗位有考生放弃考察资格,根据《20

老岗村关于积极参军报国的倡议书 亲爱的老岗村青

复镇初中召开“规范管理提升年”行动推进会为进一

复镇初中开展师德师风建设专项行动“系统学习”培

复镇初中召开春季学期期末工作总结会随着紧张而充