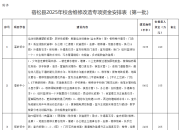

|

|

|

化学专家—李亚栋院士

中国科学院院士、发展中国家科学院院士,化学家。清华大学化学系教授,博士生导师,无机化学研究所所长、系学术委员会主任。华东理工大学名誉教授、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。《Nano Research》、《Science China Materials》主编、《Science Bulletin》化学执行主编。《科学通报》编委、《中国科学B辑:化学》编委、《高等学校化学学报》编委、《无机化学学报》编委。

抓住机遇,迎接挑战

李亚栋院士1964年出生于安徽宿松,一路走来,他从一所普通的本科院校,到中国科学技术大学读研、工作、读博,再到经由“百人计划”来清华重新创业,一路充满着机遇与挑战。李亚栋教授说:“人就是在关键时候不能犯错误,有机会的时候一定不能放过。” 李嘉诚先生有句名言:栽种思想成就行为,栽种行为成就习惯,栽种习惯成就性格,栽种性格成就命运。李教授说,我们可以理解为“思想决定行为,行为决定习惯,习惯决定性格,性格决定命运”。而性格在他这里就表现为基于自信的坚定意志。

亚栋院士讲到:“自己从没有怕过失败,做不成没关系,找到了问题就行。”回想起在科大读研的经历,当时从没有因为和很多优秀的人在一起就觉得自己不行,而只是想着怎么去学习人家的长处,完善自身的知识结构,还在读博士期间就在Science上发表了论文。他非常感谢科大的教育和培养,感谢科大精心培养他的老师们。来到清华更是给了他可以充分施展自己想法的空间。当然他说在清华和更多的强手在一起,竞争压力更大。但这对于一直在挑战中摸爬滚打出来的李亚栋教授来说,更多的还是一种机遇。

只有乐于发现、欣赏别人的长处才能善于学习,而不是害怕别人超过自己。“自然界在一个敞开的体系中进行物质和能量的交换,同样我们也只有在一个开放的体系中才能学到更多东西,实际上就是要勇敢地接受挑战。”他如是说,也总在如是做。

探索不止,成绩斐然

在李亚栋的心中,一直有一个属于科学的梦想。现在他已经是纳米科学领域一位贡献卓著、成就瞩目的科学家,主要从事无机功能纳米材料的合成、结构、性能及其应用研究,致力于挑战金属团簇、单原子催化剂以期实现非贵金属替代贵金属催化剂、探索实现催化新反应,解决催化剂均相催化异项化实验室与工业化技术难题。

科研成果:

提出了纳米晶“液相-固相-溶液”界面调控机制,实现了不同类型纳米晶的可控制备。

将水热、溶剂热合成技术成功应用于新型一维纳米材料的合成,实现了金属铋、钛酸盐、硅酸盐、钒酸盐、稀土化合物等纳米线、纳米管的制备,揭示了液相条件下纳米晶的取向生长规律性。

提出金属间化合物、合金表观电负性概念及其计算经验公式,建立了比传统高温合成金属间化合物、合金材料低400-500度的低温合成方法。

开发了系列化的金属团簇、单原子催化剂的普适性、规模化制备策略,为低成本、高性能工业催化剂的研制和商业化应用指明了新方向。

李亚栋院士及其科研团队从事科学研究多年来,所主持的多项科研成果获国家级和部委级奖励。

李亚栋院士曾先后于2001年、2008年获国家自然科学奖二等奖,2000年获中国科学院自然科学奖一等奖,2006年获北京市科学技术奖一等奖。2002年获得第七届茅以升科技技术奖-北京青年科技奖。李院士在国际学术期刊包括Science, Nature,(及其子刊),JACS, Angew Chem,PRL, Adv Mater., Nano Letters,等发表学术论文300余篇,被他引超40000次(H-index 超100)。

化学化工,民族振兴

“中国可谓化工大国,但不是化工强国。”李亚栋院士讲到,环保、能源、新材料、生命科学等,均以化学化工为核心,化学化工关系国家、民族的振兴。李亚栋说,过去120年来推动人类科技进步与社会发展有两台“发动机”,第一台是以量子力学、相对论为代表的物理学,第二台是以合成氨催化剂为代表的化学化工。

李亚栋说,催化是化学的灵魂,是化工的发动机,是化学化工永恒的主题。近现代科技发展史表明,催化是衡量一个国家科技水平的标志,单原子催化技术是未来化学化工跨越发展的关键。

“当单原子催化走向工业界的时候,从纳米时代进入单原子、单分子的新时代也许很快到来。”李亚栋表示,发展是硬道理,关键要从化工入手。李亚栋表示,技术的发展是不可预测的,因此要掌握先机。一项技术的诞生对一个行业的发展能产生不可估量的作用。“作为科技工作者,我的使命就是推进单原子催化工业化。”李亚栋说,希望未来能推动我国石油化工催化剂变革性技术的发展,早日实现单原子位点催化剂工业化,为实现中华民族伟大复兴作贡献,为老百姓谋幸福。

春华秋实,桃李芬芳

李亚栋院士一直非常重视培养学生的独立思考能力和自学能力,他希望学生能和自己一样,通过日常研究工作的不断积累收获新知、逐步成长。他认为培养学生就像训练猎人一样,在掌握一些基本技术的基础上,能敏锐观察到独特之处,判断出关键点。他已先后培养博士生、博士后高级研究人员30余名,1人获国际“IUPAC青年化学家奖”(2005年),4人获得“全国优秀博士学位论文奖”(2人获提名),6人已获得“国家杰出青年科学基金”资助,8人获“优秀青年基金”等人才称号。

李老师用自己独特的科研理念帮助学生迅速成长,作为一名传道授业解惑的“师者”,他的人生信念更是潜移默化地影响了每一位学生的人生追求。他认为,做科研,要勇于也要善于标新立异;而做人,则要懂得求同存异,懂得宽容和容忍。“有多大的胸怀,做多大的事”,“性格决定命运,细节决定成败”——这都是多年来他用亲身经历诠释的最质朴的道理,也为学生做出了最好的示范。

做人、做事、做学问,他坦坦荡荡;“无私、无畏、无敌、无仇、无怨、无悔”的信条,他坚守如一,不曾背离。心怀“感恩之心、敬畏之心”,在科研的道路上继续求索,为国家、为民族做出自己的贡献——这就是李亚栋始终追寻的人生理想。

来源:清华大学新闻网;化学科技生活;中国科学技术大学;新清华报;惠州日报;中国技术交易所;紫荆慧谷

|

|