|

四面青山环户外,两湾碧水绕村前。入选第二批中国传统村落的团林,环境独特,一座大屋占据全村面积的四成以上,历经数百年风雨而风采依然,也为其实现新的发展创造了得天独厚的条件——— 狮子山环抱,碧岭河、毛栗河绕村而过,山上成片的竹木分层环绕着地处安徽西南的大别山脉,静静享受着这片安宁和惬意。千百年的时光浸润,宿松县趾凤乡团林村就孕育在这幅神奇的“山水画”之间。

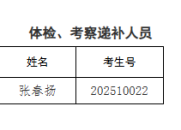

青山绿水抱古村 团林村属典型山区村,地处大别山西北部,有16个村民组,山场面积5000多亩,耕地604亩,人多地少,当地农民以种植水稻、茶叶、柑橘、板栗为主,境内有百年古民居、天然林场等自然景观,两条河流在村内交汇延伸。因为远离公路、铁路,封闭独立的自然环境,为生态资源保护和历史文物保护提供了得天独厚的条件。 更令人叹服的是,在团林的16个村民组中,有座刘家大屋横跨了刘东、刘西、吴冲三个村民组,可见其宏伟!刘家大屋建于1705年,整个建筑4500平方米。虽然大屋在抗战时期遭到日本侵略者火烧而破坏掉一部分,但主体建筑仍然得到了较好的保存,整个建筑大致形状仍清晰可现。 从远处望去,刘家大屋坐落在狮子山脚下,屋前流淌着缓缓的小河。有一首诗这样来形容它: “狮潜山麓伴龙眠,桂馥兰芳满院妍。 ”可见刘家大屋在选址建筑上的独具匠心,整个建筑设计精巧,具有典型的徽派建筑特点。 四水归堂共生息 早在2011年,宿松县就把刘家大屋列为文物保护单位,进行重点修复保护。据当地的刘姓老人介绍,兴建大屋的刘氏祖先年轻时是一个给大户人家养马的仆人,忠诚可靠,头脑灵活,深得户主信任和喜爱,户主赠送他刘家大屋宅基地。多年后,刘氏先袓通过水运从事木材生意,经营有方,从一个仆人成功“逆袭”,成为富甲一方的财主。这时,他开始筹建刘家大屋,整座大屋耗时5年左右。由于当时屋主有6个儿子,因此,在盖房时,从东到西,盖了六进,6个儿子按大小一个支系住一进,称六房。随着各房开枝散叶,刘氏自此成为当地望族。 刘家大屋在选址和建造时,遵循周易风水理论,强调天人合一,十分注重人与自然的和谐,整个建筑融于山水之间,非常协调。该建筑群坐南朝北,门楼呈八字,与古代衙门相似,一种气势油然而生。从外型上看,大屋的墙面和马头檐高低进退、错落有致;从色彩上看,整个大屋白墙黛瓦,古朴中透着清秀,颇具皖南徽建的风格。大屋的每一进各有一条青石铺成的小巷,可以内外相通;古时因聚族而居,人丁兴旺,防火尤为重要,因此进与进之间设有“封火墙”。整个建筑中有七道门,五个厅,厅与厅之间有天井可通风透光,亦有“四水归堂”的吉祥寓意。 刘家大屋的建筑群约占整个团林村建筑总面积的40%左右,世代由刘姓子孙居住。屋内道路布局合理,井然有序,排水设施一应俱全,无积水、无内涝。祠堂大厅地面铺设大块青石,大小均匀,错落有致,既美观大气,还有利于防潮避暑。南大门到北中轴线有七重大堂。最里面一重为祖宗祭祀祠堂,两边为刘家子孙居住场所,西北、东北、西南、东南四方,中间皆有出口。每一个支系都建有各自独立的祠堂,大门前均配有八字形门楼,这样建筑既能防止雨水顺墙而下溅到门上,又是一种气派的象征;青石凳、门槛、门套连成一体,历经百年而不朽。整个设计隐喻着“重门燕喜,大地皆春”,朴实无华,古色古香。 据考证,团林村还是一个承载非物质文化遗产丰富的村落。其中比较有名的有“七点头”锣鼓,相传与刘家大屋古民居同时产生并不断发展完善。每逢刘氏家族有红白喜事,均会召集锣鼓班,打起锣鼓渲染气氛。 “七点头”锣鼓班一般由6人组成,旋律优美动听,敲打的时间越长越好听,人的情绪往往也会被烘托得越来越高涨。 古韵新风拂面来 近年来,宿松县加大资金投入,鼓励社会力量积极参与保护和发展传统村落,探索建立完善的政府和社会协同合作的长效机制。今年,团林村被列入美好乡村建设示范点,如何在美好乡村建设过程中,进一步开展历史文物保护与利用,该村进行了有益的探索和尝试。其文物保护范围,除了已经定级的古建筑和文物外,还包括具有人文历史价值的庙宇道观、祠堂、地下文物等等,使传统村落焕发了新的活力。 在美好乡村建设中,该村优先考虑对古建筑的发掘和保护,建立健全工作机制,尊重历史,修旧如旧,积极开展百年古建复原抢救行动,将保护范围扩大为距建筑本体四周各20米;建筑控制地带距保护范围外100米;组织文物修复专业人员在原址房屋上采取保护措施。 当下,团林村村民建设家乡的积极性非常高,投工投劳,共建美好家园。在团林的陈屋村民组施工现场,大型挖掘机挥舞着铁臂,拆除危房20余户,河道两边用水泥修葺一新;同时,农民休闲广场、“户户通”水泥路等工程正在稳步向前推进。 古村越来越美,老百姓的生活也越来越好。目前,团林村计划投资50余万元,对原有老茶园、低产茶园进行深度改造,加强土、肥、水等精细管理,改良部分品种,提高经济效益,壮大集体经济;同时,投资70多万元修通村林场公路,改善周边5个村民组的出行状况;合理开发林木资源,带动老百姓增收致富,促进当地经济加快发展。 除此之外,团林村还大力开展传统村落非遗抢救行动,进一步推进非遗的传承工作。目前,村里初步确定了“七点头”锣鼓的传承人,让这项民俗活动得以继续发展。按村民需求,专门规划修建了新房,“这样做既保护了古建筑,又兼顾了村民们改善居住条件的要求。 ”村干部毕加华说。(本报记者 胡劲松 本报通讯员 孙凯华 文/图) |