2025年度宿松县赴高校公开招聘新任教师体检

老岗村关于积极参军报国的倡议书

宿松县温馨老年公寓慰问消防官兵 炎炎夏日

宿松:交警城管柔性执法 商户主动清理占道

暖心!泓康杯业再伸援手,用持续爱心为宿松

宿松县新世纪论坛公益协会党支部获评“先进

洪岭初中党支部开展暑假安全大家访志愿服务

宿松爱心企业家情系教育 吴伟捐赠助力柳坪

(视频)安徽省宿松县凉亭中学八二届高中“二

宿松东北新城新地王诞生!4350万拿下翰苑路

践行初心使命 传递助残温暖——华亭联络站

恭喜宿松这三名学生在市大赛中获冠军

程岭初中开展暑期防溺水大家访志愿服务活动

(视频)安徽省宿松县凉亭中学八二届高中“一

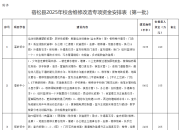

投资2000余万元!用于宿松这15所学校维修改

2025年全县统战干部及党外代表人士和基层党

净美校园迎假期,志愿行动展风采

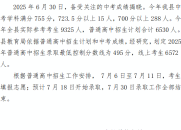

宿松县2025年普通高中录取最低控制分数线划

中国方志史上第一案——《宿松县志》主编状告副主编2014-11-29 11:20 46460 16 |

| |

| |

| |

| |

| |

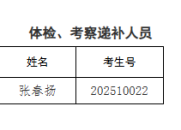

因高中体育岗位有考生放弃考察资格,根据《20

老岗村关于积极参军报国的倡议书 亲爱的老岗村青

7月9日上午,宿松县温馨老年公寓负责人赵长水

“您看看,这些电动车把整个非机动车道、人行道都

近日,宿松县新世纪论坛公益协会里暖意涌动—

近日,宿松县社会组织综合党委对党建工作表现

洪岭初中党支部开展暑假安全大家访志愿服务活动

近日,常州柳溪机械有限公司负责人吴伟先生通

(视频)安徽省宿松县凉亭中学八二届高中第二次全

《宿松县东北新城NE-01单元0101A地块规划暨建

7月5日,烈日炎炎,酷暑难耐。华亭联络站党小组以

宿松融媒讯 7月3日,由安庆市教育体育局、安