|

一 说到台静农,可能很多人不识其为何许人。对于大陆,他1949年之后在台湾;对于台湾,他则是早期的“左翼”文人、鲁迅的学生,又有三次入狱的“前科”;用老辈人的话来说,他是两边都“不待见”,人们,特别是大陆的人不闻其名,也就不足为怪了。

我第一次闻知台静农其人,是在三、四年前,一次在网络上溜达,看到一篇文章写到——

台湾东海大学美术系教授蒋勋在还没有见过著名作家、书法家台静农先生时,有一次偶然在裱褙店看见台先生的一幅对联:燕子来时,更能消几番风雨;夕阳无语,最可惜一片江山。在蒋勋的眼里,台静农的字“字体盘曲扭结,优良传统受到极大阻压的线条,努力反抗这阻压而向四边反弹出一种惊人的张力,笔画如刀,锐利地切割过茫然虚无的一片空白”,在点捺撇画中展露了愤怒、不屑、悲哀与伤痛。蒋勋深受震动,他据此认定,书法在中国已经不是为了礼堂享受的艺术,书法正是中国传统文人的生命美学。

当时我刚刚认识泉州书家林坚璋先生不久,对于有关书法的文字较为“敏感”,我还把这一段文字摘抄在一张纸上(可惜的是没有抄下篇名、作者),去年(2009年)还将这段文字和李慎之先生论弘一法师书法的一小段文字合并,题为《今人论书二则》,交《泉州书法》刊载。

其实,台静农先生真是个人物,用时下的流行语来说是个“大腕”。他早年与鲁迅的关系非比寻常,“平生风义兼师友”,深受鲁迅的赏识和倚重,是20世纪20年代中国乡土小说的杰出代表。台静农受胡适先生的推重,1935年1月介绍他到厦门大学任教授,1937年“七七事变”发生时,台静农刚好从青岛山东大学回北平度暑假,北平沦陷后,受留守北大的魏建功教授等的嘱托,到南京向时任北大文学院院长兼中国文学系主任的胡适先生报告北大当时留守的困境。陈独秀晚年结识了小他二十多岁的台静农之后,更将他视为挚友,两人书信往来频繁,交谊深厚。他与国画大师张大千交好。台静农早年学写梅,画作蕴意文雅,极富情致,在台期间,每逢张大千生日,总画一小幅梅花送他,自称“这不是不自量,而是藉此表达一点心意”。张大千总是欣然接受,赞他“你的梅花好啊”。他书艺精湛,著名书家启功先生在看到《静农书艺集》后,竟认为自己的书艺“薄劣”,而怕见到这位睽隔数十年而又十分想念的老友。

前一阵子淘到了一套1999年出版的《百年国士》(王大鹏选编)的书,共4卷,内中选编者根据自己的独特看法,从过去一百年中选出了文化界的巨子名流四十八人,从辜鸿铭、蔡元培、梁启超、陈独秀、鲁迅、陈寅恪、胡适,到冯友兰、傅斯年、沈从文、巴金等,里面也有台静农。该书选文300余篇,记言记事,史料翔实,文笔清雅,轶闻秘辛,世所鲜知,弥足珍贵。台静农先生入选这套书,被尊为“国士”,足见选编者对他的看重。书中除了介绍台先生的生平,收录他的回忆文章《始经丧乱》,还收录了台先生哲嗣台益坚、女弟子林文月、书法家启功先生的回忆文章。此书尤为难得的是还收录了多篇台静农回忆旧友老舍、张大千、齐如山、陈独秀等人的文章。写人就是写己。从这些文章中我们可以初步了解台静农先生的为人、为学。

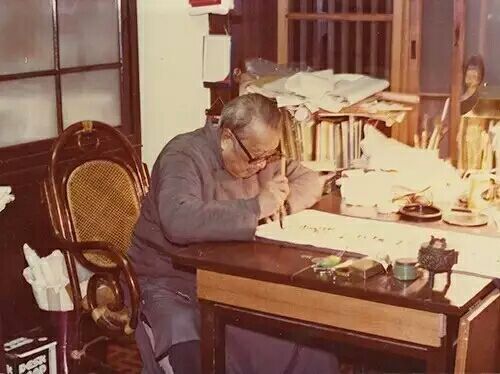

▲伏案作书的台静农先生

二 台静农(1901—1990),原名台传严,学名敬六,字进努。后改名静农,字伯简,晚号静者,笔名青曲、孔嘉、释耒等。著名作家、教授、书法家。1901年(一说1902年)生于安徽霍丘县叶集,1917年于叶集民强小学毕业后考入汉口大华中学,1922年夏到北京大学中文系旁听。1924年,入北大研究所国学门。

1925年,台静农初识鲁迅,受其影响,参与在北京成立“未名社”(“五四”时期最重要的文学社团之一),并开始文学创作,以短篇小说为主,兼写诗歌、散文,多载《莽原》半月刊、《未名》半月刊等刊物。后集为短篇小说集《地之子》、《建塔者》出版,均列入《未名新集》。台静农的小说将旧社会的病态深刻地描绘出来,受到高度评价,是当时重要的乡土文学作家。另编有《关于鲁迅及其著作》一册。1930年秋加入“北方左翼作家联盟”并选为常务委员。1928年至1934年曾因“共党嫌疑”三次入狱。

30年代后,台静农开始大学教授的生涯,曾先后在北京中法大学、辅仁大学、北平大学、厦门大学、青岛山东大学、济南齐鲁大学、四川白沙女子文理学院等大学任教。

抗日战争胜利后,1946年10月,台静农赴台,应当时任台湾省编译馆馆长许寿裳的邀请,到该馆任职。后任国立台湾大学中国文学系教授,随后接任台大中文系系主任。在任20年间,奠定了台大中文系学术传统,贡献卓著。在台期间,台静农受到当局的严密监控,在此背景下,遂开始寄托浸淫于书艺,终成一代大家。1972年退休,仍任辅仁大学、东吴大学讲座教授,从事教学、写作和书法创作。1990年因患食道癌在台北台大医院逝世。

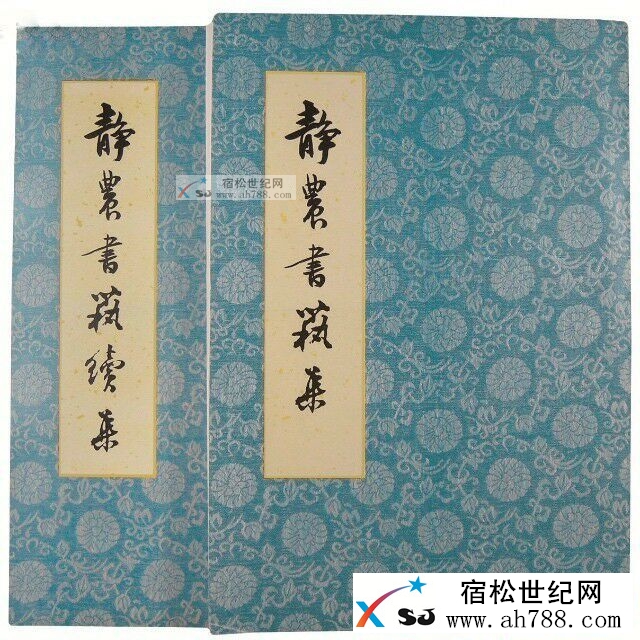

台静农晚年出版有书艺论文集《静农书艺集》(1985年)、散文集《龙坡杂文》(1988)、学术论文集《静农论文集》(1989)等。

▲台静农先生的著作《静农书艺集》

三 1925年,台静农就和鲁迅结识。是年8月,台静农与鲁迅、李霁野、韦素园、韦丛芜、曹靖华等6人在北京成立了文学团体“未名社”(1925年8月至1933年春),创办文学半月刊《莽原》,由鲁迅任主编,台静农参与编辑。鲁迅曾评价《莽原》:“率性而言,凭心立论,忠于现世,望彼未来”,“对于中国的社会、文明,都毫无忌惮的加以批评”。

1928年11月,台静农辑1926~1928年间所作短篇小说14篇,归为《地之子》由未名社出版。1930年8月,《建塔者》由未名社出版,辑1928年所作短篇小说10篇。内有《建塔者》、《昨夜》、《死室的彗星》、《历史的病轮》等。

台静农为上世纪二十年代末期勇于向命运抗争的社会底层青年留下了生命的印迹,虽然他自谦说“我的笔深觉疲乏,我未曾触着那艰难地往各各得上十字架的灵魂深处,我的心痛苦着。其实一个徘徊于坟墓荒墟而带着感伤的作者,有什么力量以文笔来渲染时代的光呢?”,但作为鲁迅所器重的青年作家,他完成了自己的时代使命。《地之子》、《建塔者》二书均列入鲁迅主编的《未名新集》丛书,奠定了台静农在现代文学史上的地位,成为早期乡土文学派的重镇。鲁迅在《〈中国新文学大系·小说二集〉序》中对台静农有如下评价:“在争着写恋爱的悲歌,都会的明暗的那时候,能将乡间的死生,泥土的气息,移在纸上的,也没有更多、更勤于这作者的了。”

台静农还于1926年出版《关于鲁迅及其著作》一册,内收有关《呐喊》的评论和鲁迅访问记等文章共14篇,为最早的鲁迅研究资料专集,是鲁迅研究初期的重要文献。

鲁迅逝世后,当时在青岛任山东大学教授的台静农在学校举行的追悼会上作了简短而异常郑重的发言,沉痛追念鲁迅先生。

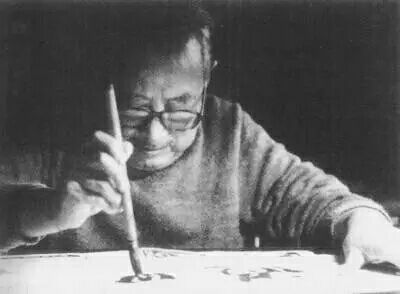

▲写书法的台静农先生

四 1938年,中国思想文化界的巨擘陈独秀因抗战辗转至江津定居,当时台静农的父亲台兆基(字佛芩)亦在江津。这一年重庆抗敌文艺协会准备举行鲁迅先生逝世二周年纪念,主事者老舍先生约台静农作鲁迅先生生平报告,台静农从白沙镇搭船先到江津,陈独秀这时正与台兆基、郑仲纯等安徽同乡聚会,听说台静农要来,特地在郑仲纯的医院等着见他,让台静农既感动又惊异,两人一见面犹如老朋友一样,从容谈笑。

1990年,台静农在台湾回忆50多年前见到陈独秀时的情景:“他谈笑自然,举止从容,像老儒或有道之士,但有时目光射人,则令人想象到《新青年》时代文章的叱咤锋利。”

陈独秀还为台静农父子题字,先是写了一幅4尺立轴的行草,又写了一幅对联:“坐起忽惊诗在眼,醉归每见日沉楼。”题款称台先生尊翁为“丈”,称台先生为“兄”,实则他还大台先生尊翁三岁,体现了传统的老辈风范。台静农见陈独秀的字体势雄健浑成,大为惊异,“不特见其功力,更见此老襟怀,其不可测”。

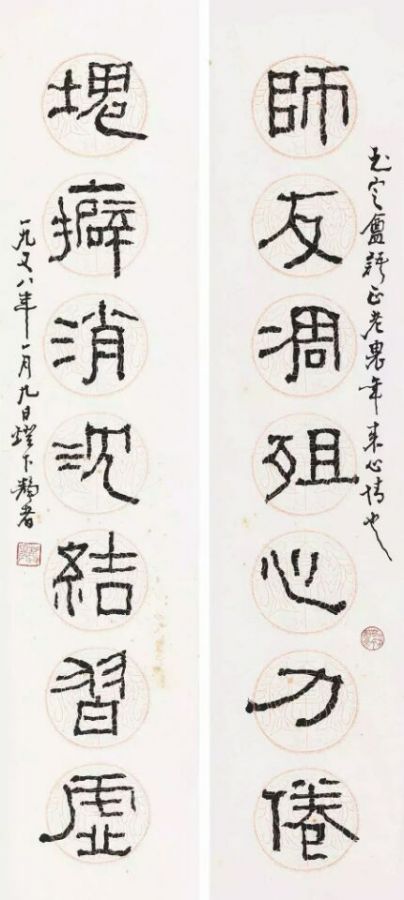

▲台静农 《隶书五言联》 纸本镜心 1981年作

五

台静农初学隶书《华山碑》与邓石如,楷行则颜鲁公《麻姑仙坛记》及《争座位》,皆承庭训。中岁学书,师从沈尹默。开始习王铎,沈尹默以其字甜媚,且甲申后降清,不足取法,台静农遂改学同为晚明名家而能死节的倪元璐,之后写倪字出神入化,形成冠绝一时之“台体”行书,蔚为大家。张大千誉为“350年来写倪字的第一人”。他为张大千“摩耶精舍”所写榜书巨匾,即倪体台书。张大千殁前一年,即1982年,以所藏“喜其格调生新,为之心折”之倪元璐真迹相赠。张大千去世后,台静农手书挽联:“宗派开新,名垂宇宙丹青手;园庭依旧,恸绝平生兄弟交!”亦书倪字。

1982年,台静农在台湾中央历史博物馆举行首次个人书法展览。1985年,台湾出版《静农书艺集》。1987年,北京人民美术出版社出版《台静农书法选》。台静农自述四十年来“时日累聚,亦薄有会心。行草不限于一家,分隶则偏于摩崖”(《〈静农书艺集〉序》。

启功先生对台静农书法艺术极为推崇,评台静农法书是“错节盘根,玉质金相。”在《读〈静农书艺集〉》(1987年)一文中曾说:“若干年来,总想念这位老朋友,更盼望再得相见。若从我这薄劣的书艺看,又不免有些怕见他了。最后拿定主意,如果见到他,绝不把我的字拿给他看。”

▲台静农 《隶书七言联》 纸本镜心

六 台静农嗜酒,这也是他具有“名士气”的表现。

台静农早年在青岛时,经常和老舍等几个朋友一起吃馆子,喝老酒,有一种黄色的,像绍兴的竹叶青,“又有一种泛紫黑色的,味苦而微甜”,被称为“苦老酒”,味道很好的。

1935年1月至1936年秋,台静农经胡适介绍,在厦门大学担任教授。一次,台静农自厦门回当时的北平接家眷,启功先生到家里看他,他正喝着红蒲桃酒。这以前他并不多喝酒,更不在非饭时喝酒,启功自言“幼稚地”问他怎么这时喝酒,台先生回答了两个“真实不虚”的字:“麻醉”。

台静农自台大退休后,每每在家中书房看书或写字,若有客人来访,在兴致好的时候,常常都会取酒邀饮。“若是天热,他说喝酒去暑,若是天冷,他便说喝酒可以御寒;不论冬夏,台先生都有理由教人喝酒。”一次,学生林文月见到他身上穿着一件烧破一个洞的旧毛衣,却以名贵的烟酒招待来访的学生,送给他一个“烟酒贵族”的封号。又一次在初冬傍晚,林文月事先没有约定突然到访,见台静农正一个人在薄暮的书房饮酒消遣。桌上除了书籍、砚台等物外,仅有一小碟他最爱吃的小花生米。

大师,就是这样的平凡、平静,这样的平淡、平和。

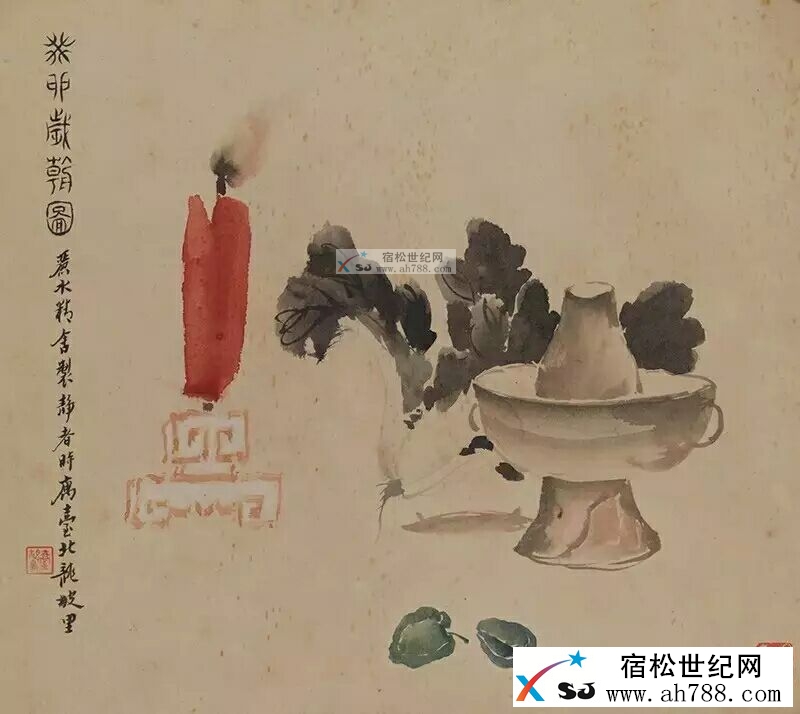

▲台静农 《岁朝图》 纸本镜心

▲台静农全集

|