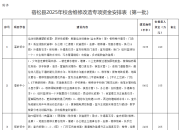

|

在800里皖江源头,复兴洲区西部(现洲头大部、汇口、程营全部),直到宿、黄界点的广大地区,古为桑落洲。该洲形成较早,早在东晋时,就有关于桑落洲的记载。是一片广懋的人烟稀少的处女地。直至明初,被作为国家重点农业开发区,才得以大规模的开发。

朱元璋在应天(南京)开疆扩土时期,非常重视恢复和发展农业,在自己的辖区内,置营田司,“以修堤防、专掌水利”,“遣儒士告谕乡邑,劝耕桑”(明太祖实录)。1357年,朱元璋攻下徽州后,听取了老儒朱升“高筑墙,广积粮,缓称王”的雄韬远略,要军队自己动手搞生产,把屯田积粮,发展生产,爱惜民力作为头等大事来抓。是年,朱元璋即授水寨元帅康茂才(1315—1370)为都水营田使,专管屯田垦荒农业开发事宜。1361年,朱元璋攻下陈友谅的江州(九江)和洪州(南昌)等广大地区后,即遣康茂才到桑落洲,总管农业开发工作。

当时的桑落洲面积较大,(大概是现在面积的两倍左右,后因江岸崩塌而缩小)。南面紧靠长江,地势较高,各民圩连接在一起,可以挡住江水,北面紧靠龙湖和感湖,地势较低。没有防洪屏障,任凭湖水泛滥成灾。因此,在广懋的桑落洲大地上,到处都是芦柴、柳树、蒿草……等,只有少数星星点点的高坡处,有极少数农民开垦耕种,靠天收获。 康茂才带着大批军队来到这一新开发区后,怀着“兴修水利务必使高地不怕旱,洼地不怕涝,使用水蓄、泄得宜”的理念,对桑落洲进行全面的勘察走访后,作出两大决策予以实施。一是防洪:即在沿江一带加固各民圩堤防,以防江水泛滥;在桑落洲北边沿湖一带新建一条30余里长的防洪大堤,(西起大田尾〈梅坝〉、经排湾、张月、汪坝、璩营至下夹),以防湖水泛滥。二是排涝:即在桑落洲地势最低处(汪坝),建一大条石排水闸(驿里闸,汛期关闸防洪,枯水期开闸自排),在闸外口的湖滩,开挖一条长6里的大港(驿里港),将桑落洲大圩(后人称德化圩)内的水通过驿里闸,经驿里港排往龙湖;圩内开挖了翟家河、长夹沥、占港、皇坝沟、清水港……等大动脉水系,全圩除清水港水系的水经秀闸排往泾江外,其余水系的水全经驿里港排往龙湖。康茂才带领广大官兵,经过两年的不懈奋斗,终于完成了开发桑落洲的这一伟大工程。完工后的桑落洲可谓是小沟通大沟,大沟通河流,基本解决了桑落洲的洪灾和内涝问题,使饱受水患之苦的原驻人民得以安居乐业,开发桑落洲屯田垦荒的目标得以实现。 康茂才把整个桑落洲农业开发任务完成以后,分派诸将带领士兵驻扎各地(如璩营、宗营、郭营、程营……等)开垦荒地,种植粮食,并立下章程,

以收获粮食多少来决定赏罚。同时还推广民兵制度,兵农兼资,且耕且战,耕战结合。正式垦荒的第一年,在桑落洲新的农业开发区就收获粮食一万五千石(担音,古代容量单位,即十升一斗,十斗一石),余粮七千石。朱元璋下令褒奖康茂才,并指令必须屯田,继续搞农业开发,减轻农民负担,强兵足食。随着所辖境内农业的复苏和发展,仓库积满,军食充足,于是朱元璋宣布取消“征粮于民”的“寨粮”制度,深得民心,终于1368年在应天(南京)称帝,建立了大明朝,同时把松土划为王畿(中央直辖)之地。 康茂才不仅是兴修水利的专家,屯田垦荒的功臣,又是屡建战功的元帅。他于洪武三年(1370年)率部进攻汉中时受伤,因伤势过重,于颁师还朝途中去世,享年55岁。

是年朱元璋追封他为“蕲国公”,墓葬南京,并在康茂才的故里湖北蕲春康家冲建了蕲国公祠,以资纪念。桑落洲的人民没有忘记康茂才的丰功伟绩,为了纪念这位大明开国功臣、水寨元帅、都水营田使,把他亲自修建的30余里长的防洪大堤命名为“康公堤”,并在康公堤中段的张月街建了一幢一进两重的“总管庙”,(于1948年被洪水冲毁,后重建),祠奉康茂才神像,历经600余年,至今仍香火旺盛。 (本文史料来源于《宿松县志》《宿松名胜》《复兴区志》《总管庙康茂才简介》)

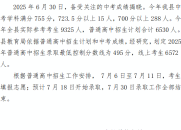

|