|

题记:迎春花,又名金腰带。端庄秀丽,气质非凡;不择风土,适应性强,历来为人们所喜爱。她在百花之中开花最早,花后即迎来百花齐放的春天。在我们身边,有这样一位女性,她像迎春花那样开放在一群已年过花甲的老年人中间,以美丽相伴夕阳……,她叫王迎春,现任宿松县凉亭镇老院院长。

迎春花开伴夕阳——记共产党员、宿松县凉亭镇敬老院院长王迎春宿松世纪网

迎春花开伴夕阳 ——记共产党员、宿松县凉亭镇敬老院院长王迎春

“最美不过夕阳红,温馨又从容……”盛夏的一天,笔者慕名来到宿松县凉亭镇敬老院采访,刚进大院,悦耳的歌声便飘进耳朵。同来的镇干部说,这是老人们在纳凉看电视。走进一间卧室,一位老人正在津津有味地看着电视,另外几位老人围着一台电扇在聊天,从脸上的笑容看得出,他们聊得很开心;整洁干净的床铺、空气对流的门窗、摆放整齐的生活用品,让人感受到了凉爽和舒适……。

“老人们生活这么快乐,与王院长的辛勤付出分不开……”同行的宿松县作家协会副主席何其三指着前来迎接我们的一位女性说道。

迎春花开伴夕阳——记共产党员、宿松县凉亭镇敬老院院长王迎春宿松世纪网

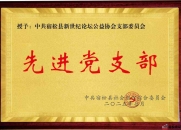

1米65的个子,剪着齐耳的短发,炯炯有神的双眼传递着和善与温柔,这就是她给人的第一印象;她是一个拥有两个孩子的母亲,也是一个管理服务30位老人的“家长”,她,就是前不久被中共凉亭镇委员会评为“优秀共产党员”的镇敬老院院长王迎春。接着,我们开始攀谈起来。

自寻“麻烦”解决老人困难

今年52岁的王迎春,开过缝纫店、当过留守儿童辅导员,2014年,她担任凉亭镇敬老院前任院长的姐姐刚好退休,她找到凉亭镇领导,希望接替姐姐继续到敬老院工作。当时王迎春已经49岁了,有一个幸福美满的家庭,两个孩子已经成年,十分懂事,丈夫在银行部门工作,收入有保障。何况她还有一身手艺可以赚钱。所以关键时刻,也有亲朋好友“打岔”:“你年纪这么大,家里条件也不错,去做伺候这么多老年人的工作,工资又不高,图个啥哟?”对此,王迎春笑而不答,义无反顾来到了敬老院这个大家庭,担任起、这个大家庭“家长”的角色。

说是“家长”,倒不如说是“儿女”,在这里,她成天要为一群老年人服务。3年来,没有节假日,也没有双休日。她吃住在敬老院,每天5点钟起床,这里转转、那里看看。水龙头坏了,修理工是她;老人们吵架了,调解员是她;老人们今天想吃什么了,采购员还是她。在她的照顾下,3年来,院民从她接手时的12人累计到如今的30多人。

这个敬老院,年龄最大的89岁,最小的业余50岁,绝大多数无儿无女无亲人。他们都是来自不同的自然村落,饮食习惯、兴趣爱好都不相同,一下子融入这个大家庭十分不易。而敬老院内只有3名工作人员,1名院长、1名护工和1个炊事员,人少事多,十分繁忙。王迎春从建档立制着手,对每一位老人的健康状况、自理能力、生活习性了然于胸,然后有针对性地开展工作。为了让老人们吃得好,王迎春每日先征求老人们的意见,写好菜谱,亲自骑车上街买菜。为区别老人们的口味,一样菜都有不一样的烧法,蒸的、煮的、炒的应有尽有;夏天,她还要为老人们准备好凉菜、白木耳、绿豆汤等解热食品。敬老院的院民80%是老头,有些年纪大了,连袜子都洗不动,王迎春就自己动手帮他们洗洗刷刷,晾干折叠好放在老人的炕头,象对待自己的父亲那样细心呵护。2015年年底,一位70多岁的老头因心率衰竭住进了镇卫生院, 王迎春让一位较年纪轻的院民在那里陪护,自己则天天往返8公里前往照顾。后来老人病危转入县中医院,王迎春也抽空前往照顾,她不嫌脏不怕累,喂饭、擦身、洗衣甚至给亲自给他更换尿不湿……。同室的病人见状,对王迎春纷纷伸出大拇指说:“女儿做到你这个份上,这老人不知是哪生修来的福分?……”他们哪里知道,这个他们口中的“女儿”就是凉亭镇敬老院院长,而她服侍的这个老头,名叫徐新年,是凉亭镇敬老院的院民。一位耄耋老太患便秘痛苦不堪,吃药挂水效果不佳,情急之下,王迎春同样毫不犹豫地用手指帮她抠出大便,感动得老人热泪盈眶。

2015年3月份一个周末的傍晚,晚饭后的王迎春匆匆骑车返回凉亭镇家中处理一项要紧事务,在家不出半小时,敬老院里有人打来电话,说是一位老人腹部疼痛难忍,痛苦不堪、急需治疗。得知情况,王迎春一边联系车辆赶快去敬老院接人,一边骑车飞速赶往敬老院,在大家的努力下,这个叫杨潢良的68岁的老人当晚就被送到了县中医院,被确诊为急性阑尾炎并被立即送进了手术室……。

自找“钥匙”解开老人心结

敬老院里的院民,大都是没有儿女或无法得到亲人照顾的老人,他们之中,还有部分是残疾人。来到敬老院时,生活环境改变了,有的一时难以适应集体生活,所以思想波动很大。60岁的贺幕迎,自幼双目失明。他一向孤独自闭,不愿与人交往。刚入院的那段时间里,经常关着门闷坐,有时躺在床上,也不起来吃饭,心思又不愿意向别人透露。这下可把院长王迎春急坏了。总得想个解决的办法呀!于是她得空总是找他拉呱两句,但贺幕迎从不吱声。好几次他闩上房门,躺在床上不吃不喝,王迎春就不厌其烦一遍又一遍地敲门,给他做工作。待他情绪稍稍好转,王迎春又安排与他年龄相仿的院民跟他聊天,讲自己的故事,说外边的新闻;还给他买来收音机,让他听歌、听自己喜爱的节目。如今,这位盲人院民脸上终于时常挂满笑容,有时敲着竹棍,还就着收音机、合着节拍哼上几句歌曲呢……。

一位50多岁的院民,父母早年过世,如今一个亲人也没有。来到敬老院后,总是时时想念自己的爹娘。有一段时间还声称要跳楼自尽,这可把王迎春急坏了。她先是指定一名年轻身强力壮的院民盯紧他,然后想方设法找准症结,让其他院民象父母兄弟那样关心他、照顾他,让他体会到敬老院这个大家庭的温暖,消除孤独恐惧症。然后,王迎春还象一个大姐姐一样,亲自陪同并找人找人跟他一块去其父母坟前上香祭奠,让他好好活着,报答父母的养育之恩,直到让这位“大孩子”破涕为笑,快乐地融入到敬老院这个大集体生活之中。

为进一步丰富院民们的精神生活,敬老院近年来加大投入,开辟了老年人活动室、娱乐室,添置了电视机、扑克牌、象棋、麻将和书刊等物资,老人们空闲时间除了在室外自由活动外,就是看看电视、读读报、打打牌、下下棋,不管刮风下雨,还是酷暑严寒,在这个地处太(湖)、宿(松)交界的小集镇的凉亭镇敬老院内,总是充满着老年人的欢声笑语。面对这一个个感人的场景,前往参观慰问的人们不免感叹:好一幅温馨又从容的夕阳图!

自揽担子承担社会义务

敬老院是一个大家庭,作为“家长”,王迎春没有星期天,更没有休假日,因为老人们的生活时时刻刻都要照顾。敬老人干活的只有3个人,而且那名护工也有60岁,烧饭的是一位老太太,所以事无巨细,王迎春自觉多担当。为了老人们,多年来,王迎春几乎所有节日都是在敬老院度过的。虽然她家距离敬老院只有几里路,但她只能抽空回家看上一眼,从未在家住上一宿。在外地上班的丈夫周末也只能来到敬老院与她团聚。每到春节,在这难得的团聚时刻,孩子们回来了,她总是把敬老院老人们的年饭赶在中午吃完,为的是让老人们好好乐一乐。下午才匆忙回家给孩子和丈夫准备年夜饭。吃完年饭后,为了避免老人们有失落感,怕他们不注意冷热感冒了或者不小心弄出火灾,她又匆匆返回敬老院,在万家团圆的时刻,带着老人们燃放鞭炮,共贺新年。

为了更好地提高为老年人服务的业务水平,王迎春十分注重学习,关于心理学以及护理的、养老机构管理的、甚至简单的推拿、针灸方面的知识,只要能服务于老人的,她都涉猎。早在2015年4月,她就通过了人力资源和社会保障机构关于养老服务机构高级管理岗位培训考核,获取了相关证书。

王迎春还是一位宿松义工,真有难得的时间,把工作安排妥当后,她也跟着宿松义工到其它敬老院做好事,帮老人们洗头洗衣剪指甲,给老人们送去衣物和生活必需品。因为义工身份,她还经常联系社会团体到凉亭敬老院开展慰问和演出,不时给老人送去快乐。让人难以忘记的是2016年夏季,百年一遇的洪涝灾害给宿松人们带来了很多损失,当时凉亭境内的东山水库水位高涨,十分危急,凉亭镇人民政府紧急疏散周边群众,80多位灾民被临时安置在凉亭敬老院。除原有老人外,一时增添了80多人在这里,吃喝拉撒睡样样都要过问,这一个月里,王迎春除了一如既往伺候好院里的老人外,还要忙着协调住在这里的群众的生活,顶着酷暑,她忙前忙后、左右兼顾,用她自己的话来说:“每天晚上不到2点绝对睡不着觉……”。一个月后,她,人瘦了;脸,黑了;只有精神还是十足。她,就像一枝端庄秀丽、气质非凡迎春花,静静地绽放在敬老院,把美丽芬芳奉献给这里的老人,以美丽装扮夕阳,让老年人快乐安享晚年。 图为王迎春在搀扶敬老院里的残疾老人。2017.08.08(王宇平摄) |