——走近宿松县乡贤文化研究会会长方济仁先生

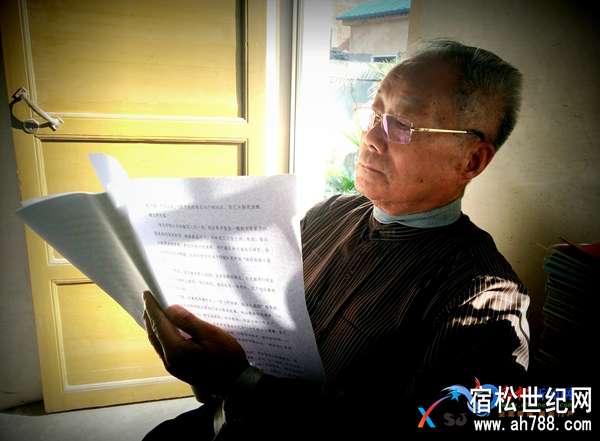

“九月风送暖,重阳菊飘香。”10月22日,是农历九月初三,重阳节临近。当天下午,暖阳普照,秋高气爽,记者到宿松县城的桐梓路,拜访该县乡贤文化研究会会长方济仁老先生,近睹其慈容,倾听其仁心。 百味尝尽归于淡 此前,早在今年夏日,记者就屡次电话联系方老,想要采访他。方老却坚辞不受,称自己一向低调,不必被宣传。经几番恳请后,方老终于答应可到他家中“坐一坐,喝喝茶”。 这是一座约建于上个世纪八、九十年代的两层楼房,方老先生随其儿子、儿媳居住于此。爬过十几级楼梯上得二楼,看到方老已在此等候,这里应该即是《松风斋吟草》中所说的“松风斋”。喜见老先生虽年近九旬,依然身形健朗、精神矍铄。老花镜片后的双眼里,流出的全是内心的宁静与淡泊。 “我有什么好宣传的?”待坐定,听记者再次言明来意,老先生依然如是说,慈祥得让你感觉就似家中老父亲。聊起往事,方老思维清晰敏捷,言语简练平静,一如其简单朴素、洁净清朗的室内陈设。 当天,他送了记者一本自撰的回忆录《往事悠悠》。书中自其出生开始记述,回忆了读私塾、做农民、熬苦活、挑江堤、当村干等诸种经历,细述了后来正式当脱产干部,到担任领导干部的风雨历程。 从回忆录的文字中可以看出,方老是和盘托出、如实记述,可见其心怀坦荡,光明磊落。把一切看得淡泊,内心才能有如此的平静。其为官、做人,皆被众人称为上品。虽在“文革”期间受过无端迫害,甚至蒙冤被打成“牛鬼蛇神”,但无论形势如何变化,遭受怎样的打击,他的革命信仰也从不动摇,崇高理想始终不变。“我永远忠诚于中国共产党,忠诚于共产主义事业!” 且把诗文酿作酒 1945年抗战胜利,其时先生年仅15岁。捷报传来,还在读私塾的他,在私塾先生的指导下,欣然写下自己的第一首古体诗《欢庆抗战胜利》以表庆贺。自此,他与古体诗词结下了不解之缘。无论生活中,还是工作上,但凡触及他有所感想的,苦乐酸甜他都信手拈来,皆吟诵入诗。或写景、或纪实、或记游,或抒情、或议事、或酬和,好像在他眼里心中,几乎无一不能为诗。 1999年,老先生的《松风斋吟草》一书面世。后又两次增订再版。2016年6月再版的《松风斋吟草》增订本中,收集其诗词作品就多达912首(阕副)。另外还著有《有鉴于斯》、《江山揽胜》等。书中诗作,讲述了他的亲身经历和他的所感所想,也充分显示了他热爱家乡、关注宿松发展的浓烈感情,自然就无不烙上了时代印记,也成了宿松发展建设的历史见证。就像杨为寿在《风云半纪一囊诗——读〈松风斋吟草〉的收获》一文中所言,方老的诗“是生活,是诗史”。 1992年,宿松县成立诗词楹联学会。因德高望重,方老被众人推为会长。此后学会每五年进行一次换届,他又接连三次被推为会长,连任达20年之久。期间,每年都组织开展各种集会、采风、酬唱等活动,办了学会诗报诗刊——先是小报《吟海联鸿》,后改为大报并更名为《宿松吟苑》,后报又改为刊。此外,为广泛宣传宿松、宣传宿松景观,开发旅游事业,先后集众家之力,主编出版了《宿松诗词楹联选》、《小孤山古今诗联选》等共计5本有影响力的书籍。 每一张报、每一期刊、每一次活动,都是义务付出,然方老莫不倾心倾意、亲力亲为,他为弘扬传统文化、推动宿松诗坛繁荣发展,作出了不可或缺的重要贡献。 霜叶红于二月花 自1994年从宿松县人大常委会主任的职务上退下来,方老一直是退而不休,始终关心时事时政,关注家乡发展,并以另一种方式参与着宿松发展事业。 去年端午节,宿松县乡贤文化研究会成立。在多位县级领导力邀之下,在社会各界热切期盼之中,已是87岁高龄的方济仁出任了研究会首任会长。今年4-6月,全县22个乡镇及东北新城等,相继成立了乡贤文化研究分会。方老不顾年高,不辞辛劳,先后出席了其中的21个分会揭牌仪式。 “各地分会组建成立起来后,除了要指导他们开展工作以外,我们又抓紧组织人员编写《宿松历代乡贤》、《宿松家训》、《宿松民俗》等3本书籍。”方老自己还任《宿松历代乡贤》一书的主编。该书共148篇稿件中,其中有35篇稿件是方老亲自撰写或编译的,另还13篇文字是经他整理编辑的,几占全书三分之一。 “既说要编书,就要努力编成、编好!”为得到有力的佐证资料,方老介绍说,他有一段时间都是早上4点就起床,在自己的书房里翻找书籍,查阅资料。“因为我感觉在这个时间点,自己头脑更清醒,精力更旺盛。” 他还与其他编写人员一起,到宿松县图书馆的书库里寻找需要的档案资料等。酷暑高温之下,书库里就像桑拿房,每次大家一进去,很快就汗流浃背。虽年纪最长,方老却从不辞苦。他这是在与时间赛跑,也就如他写的《夕阳赋》里所说“晚霞能射万道光”。 “现在,这3本书都已成形,送往出版社审定,不久就将付梓出版。”方老的言语中,满是欣慰。因为这每一本书中,无不饱含着他倾注的心血。 近期,方老还受邀参加了“放飞中国梦,传承红基因”报告团,前往宿松县内多所学校为学生们讲述革命故事,进行革命传统教育。“只要身体条件许可,哪里需要我、用得着我,我就当倾力而为。” 从交谈中了解到,方老多年前就与儿女们交代并立下遗嘱,自己去世后,丧事“简单从事”:不要放炮,不要惊动机关、街坊和四邻……近年,他又作出决定,去世之后要把遗体捐献出去,近期已与安徽医科大学遗体捐献接收站办好了相关手续。为此,省红十字会前不久还给他颁发了一个大红荣誉证书。 “仁者仁也。”方老作出的这种选择,真可谓是为移风易俗、倡导新风树立了榜样,为简办婚丧喜事带了好头、作了表率。听老先生言及,少时在私塾中攻读间隙,即曾研读了许多药书。“若不是后来从政的话,我想我应该是一个很好的中医。”而现在,方老正凭着一颗仁心,为清除陈风陋习开出药方。 记者离开时,方老坚持从二楼送下来,再送到门口,握手话别。此时,西边彩霞满天、斜阳正浓……(刘发贵) 来源 :宿松新闻网

|