石普济 献身教育 爱生如子

石普济,男,1942年出生于宿松县佐坝乡佐坝村一个农民家庭。1961年宿松师范毕业回家乡教书,一干就是40年。

石普济是科班出身的教师,其实他完全可以不做教书匠的。1961年春耕生产时,县委、政府动员全县教师到程集区支援农业。县委宣传部决定抽调宿松师范学生宣传队到程集区慰问。宣传队由正在宿松师范读书的石普济和吴冬生带队,奔赴程集区。在程集各地循环慰问演出的三个月,这支学生宣传队受到当地领导、老师和老百姓的欢迎。而他这个宣传队长也因此而出名。这年8月师范生正式分配时,县城剧团、实验小学指名要他,当时很热火的宿松报社、供销社、粮站也提出要他。但是他热爱教育,不留恋县城生活,不羡慕热门职业,毕业分配他义无反顾地回到家乡佐坝,先到条件比较艰苦的六圩小学,一年后才调到中心小学。他终身服务教育,为教育贡献自己的聪明才智。

他聪颖好学,多才多艺,写一笔刚劲的字,是个好老师。他知识渊博,涉猎广泛,上课声音洪亮,吐字清晰。讲课引经据典,妙趣横生。威严却又慈善,亲切又令人敬畏。

他是教师中的全才,小学语文、数学、体育、音乐、美术他都教过,而且学生喜欢,家长称赞。他爱好广泛,琴棋书画,吹拉弹唱,无所不通。六十年代流行唱黄梅戏,他扮演英俊潇洒的小生,唱腔圆润甜美,赢得观众齐声喝彩。他品学兼优,是一个多面手。干一行,爱一行,专一行。在中心小学,先后担任少先队辅导员、团支部书记。

1968年,他参与创办佐坝初中。担任初中语文教师兼班主任,两年后担任副校长兼教导主任,成为教学台柱子、学校主心骨。改革开放初期,农村初中普遍缺教师,教导主任的他被同行戏称为“红中百当”。那一门学科缺人,他都能够顶上去,而且不是敷衍了事,顶上去都是响当当的角色。初中各门课程,除了外语,语文、数学、物理、政治、历史、体育、音乐、美术等等课程他都教过。

他是一个深得学生喜爱和敬佩的好教师。2017年5月1日,一个已经63岁在淮南工作的叫尹国平的学生得知他的死信后说:“为老师致哀,愿先生在天堂安好!先生是一个心地善良、体贴关怀学生的好老师。我一九六七年五年级辍学,后来插班初二成为他的学生。那时学校在柳屋有一块稻田,放署假去收稻子。我从小体弱多病,那天中署了,老师安排我在荫凉下休息。后来叫我回教室。我在教室里睡着了,中午没吃饭。老师来到教室,亲切地问我身体情况怎样,当看到我无大碍,派人给我送来午饭,里面有鱼有肉,这事只有父母才能做出来。我当时万分感动,一个老师把学生当做自家的孩子,是多么难得!”

他是我的大哥,在我心目中是一个严厉的老师。记得小学二年级那年正月,我用父亲给的压岁钱买了一副火柴盒大小的扑克,拿到学校在同学中炫耀,不知怎么让大哥看见了,“缴”去了十多张!那一毛多钱一副的扑克在当时是我无价之宝,无比珍贵。我伤心得流泪,那是我的一奶同胞的大哥啊,我却不敢跟他要。后来,大哥把那十多张扑克一张不少地还给我了,而我,一生从此再也没玩牌的兴趣——直至今天,我都没有玩牌的兴趣。

大哥是我的老师。我先后读过七年半书,大哥教了我一年半。小学五年级教我半年语文接着文化大革命我便辍学了;四年后我插班读初二,大哥又是我班主任兼语文老师。后来我到初中教书,大哥是学校的领导。

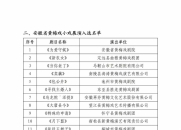

他不仅是骨干教师,而且是学校领导。在他主持学校工作期间,学校工作稳定,教学质量一流。恢复招生考试第一年,很多佐坝初中毕业生的学生参加高考一炮打响,考入大学,得到教育主管部门和社会、家长一致好评。七十年代末期,农村学校设备落后,资金缺乏。他开办勤工俭学活动,办起了“龙湖浆糊厂” 。浆糊厂的职工都是学校教师的家属,因此得到学校教职工的支持。生产的‘龙湖’浆糊曾一度畅销江西、湖北、安徽三省,佐坝初中因此被评为‘安庆市勤工俭学’先进单位,而他作为先进单位代表特邀到北京参观。学校用浆糊厂赚的钱建起了宿松县农村学校当时唯一的一栋楼房。因此,他获得了一系列荣誉。1989年9月国家教委、国家人事部、全国教育工会授予他‘全国优秀教师’光荣称号。他是农村初中最早的中学政治高级教师之一,先后任初中教导主任、副校长、校长兼支部书记,1991年他担任佐坝乡教委主任。

2001年石普济因病去世。他的事迹载入《宿松县志》、《宿松教育志》和《佐坝乡志》。

石普水据《宿松县志》、《宿松教育志》、《佐坝乡志》等相关材料编写

|