|

|

2021的新春佳节,正当人们满怀喜悦辞旧迎新之际,在宿松县凉亭镇离退休老干部群里,却传来了一个惊人的消息,时年98岁的退休老干部、共产党员陈献文,因病医治无效,安详地离开了人世。

这是一位历经祖国沧桑变迁的长者,更是一名72年初心不改,为新中国的建设事业作出过毕生贡献的优秀共产党员和退休老同志。数十年来,他忠诚于党的事业,两袖清风从政,坚守人生信仰。即使在退休后的漫长岁月中,依旧坚持政治站位,拥护以习近平同志为核心的党中央领导,展现出一名优秀共产党员坚定的理想信念和高尚的革命情操。

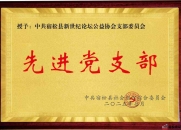

作为与老人数十年朝夕相处的凉亭镇老干支部每一位老同志,都满怀着无比沉痛的心情,并受凉亭镇党委政府的委托,收集和整理了这份缅怀老人的文章,以作为对陈献文同志理想信念的高度认可和开展党风廉政建设的重要题材。尽管时间跨度长,难度大,但在社会和其亲属的大力支持下,我们依然从岁月的长河中捕捉到了他的人生轨迹。

1923年,陈献文同志出生在凉亭镇太阳村的一个普通农村家庭。青少年时代因战乱和家庭贫困的原因,尽管父母依赖于帮工度日和节衣缩食来维护生计,但同样无法供得起孩子读书。好在亲戚朋友的鼎力相助,总算在启蒙教育的过程中度过了一年时光。虽然时间短暂,但对一个渴望和追求知识的农家弟子来说,显得尤为珍贵,且终身难忘。但遗憾的是,最终不得不辍学帮工度日,为父母排忧解难。

新中国成立后,他和千千万万的翻身农民一样,获得了新生,获得了自由。并踊跃投入到了新中国建设的行列。1949年12月19日,是陈献文同志终身难忘的日子,因本人出色的工作表现,在时任凉亭区委书记彭小集同志的领誓下,握指成拳,完成了党旗下的入党宣誓,并成为今天凉亭镇离退休老干部中党龄最长的一名风范长者,更给他人生留下了刻骨铭心的终身记忆。

1950年,轰轰烈烈的土改运动开始后,受党组织派遣,陈献文同志来到了青竹乡(下辖保池、青竹2村),主持着这里千余户农民的土地改革运动。这是一个政策性强、要求高、纪律严的艰巨重任。关系到新中国的生死存亡,关系到党在人民群众心目中的社会影响。在新中国刚刚成立的这段时光中,参与农村土改的每一名成员,不仅要面临着国民党旧势力的暗杀和威胁,而且还要经受金钱美女诱惑的各种考验。稍有不慎,便会出现身败名裂的下场。何况在当时一无交通、二无高薪奉禄、三无误餐保障和工作时间规定的特殊情况下,要不折不扣完成好这样的任务,遇到的困难便是可想而知。然而,作为一名新中国的建设者,尤其是一名受党培养、教育的年青干部,没有任何理由向党和组织讨价还价。为了不负厚望,他每天都是自带盒饭、脚穿草鞋走村串户,夜以继日地开展工作,自始至终不忘党旗下的那份初心。

阶级成份评定的标准是一件错综复杂的工作,从地主、富农、小土地出租到工商业兼地主、中农、富裕中农、下中农、贫农、雇农等等,共有十几个等级标准之多。尽管陈老文化功底浅薄,但是,他仍以废寝忘食的工作精神和求真务实的作风,在实践中学习,在工作中提升。为严格执行党的政策、确保土地改革的全面推进作出了应有的贡献。

在土改过程中,我们党的纪律和政策是非常严格的。在此期间,陈老处处严于律已,哪怕工作环境再苦再累,一日三餐无法满足,也从未在村民群众家中捧过一次饭碗,吃过一顿便餐。所有这些,都为党在人民群众中的深远影响树立了良好的社会口碑。更是我们今天清廉从政和开展社会主义核心价值观教育的宝贵精神财富。

时光荏苒,岁月更移。随着社会主义三大改造的稳步推进和全面实施,党对农村基层干部队伍的素质要求也越来越高。土改工作顺利结束后,陈老很快被组织推荐到安徽省工农干部文化学校进行基础知识培训。从1956年到1958年的短暂三年时光中,他以学而不厌的务实精神,攻坚破难,顺利完成了从小学到初中的全部课程。1960年,光荣地当选为宿松县第四届人大代表。

1958年,人民公社成立后,凉亭老区内的所有小乡小社得到了统一规范整改。柳溪、河塔、趾凤、凉亭四个行政乡级建制一直延续到改革开放后的撤乡并镇阶段。在此期间,陈献文同志一直在凉亭公社工作。上个世纪六七十年代期间的动乱年月,尽管地方各级行政机受到造反派的冲击,处于一个瘫痪下的工作状态,但在凉亭公社,陈献文同志依然不顾个人安危,坚持工作。并以出色的工作表现,服务于人民群众。

1969年,随着革命委员会的成立,在凉亭公社的领导班子中,他光荣地当选为革命委员会主任,主持着这里一切行政事务并参与农村水利基本建设、农村园田化规划和推行农业机械化、积极发展乡镇企业。

在这段时光中,凉亭公社先后完成了30多条村级公路的基础建设,完成了保持坂、太阳坂、荒天坂等5000多千亩基本农田改造的统一规划。成立了白铁加工、机械修理、农田耕作与农业运输与一体的凉亭公社农机站。尤其值得说明的是,在这期间,每天除了要参加各种政治任务外,而且每年冬修任务都是全年工作的重心。从太湖海螺山到宿松二号渡槽、从花庭湖到钓鱼台水库、从东山工地到黄大灌区等等,先后共整整经历了十几年时光。在这段过程中,陈献文同志年年如此,一马当先,每年秋收尚未结束,就早早地打起背包行旅,伴随着浩浩荡荡的兴修大军,走进了设备简陋的兴修工地。

这是一个安全风险极大的工作。在当时一无机械设备、全凭人工爆破和肩挑手提的特殊环境下,要确保民工人身安全万无一失,不得不说这是一个提心吊胆的事。但是,作为年年工地总指挥的陈献文同志凭着丰富的工作经验和务实的勤奋作风,尤其在每天爆破的时间节点上,总是亲临一线,统一行动,把各项安全措施落到实处、组织专人排除个别哑炮隐患后,才算放下心来。根据当年所有参与兴修的老年同志回忆,从上世纪60末到70年代中后期的十几年过程中,陈老负责的所有兴修工地从未发生过一起人身意外安全事故。在这些大大小小的工地上,都留下了他四处奔波的足迹,都留下了他风餐露宿的身影。也正是这种执着奉献的精神,赢得了人民群众的高度评价,受到过地方各级党委政府的荣誉表彰。

“廉洁从政昭后世,一朝失足愧终身”。是陈献文同志数十年来勉励自己的一句名言,也是他清廉从政的标准。

陈老一生共生育了八个儿女。从新中国的解放初期参加工作到改革开放后的80年代初,他一直在行政机构从事农村工作。尽管“十年文革”中入党、提干、招工、升学都是依靠行政推荐,依靠特殊关系跳进“龙门”,但陈献文同志从未在工作中以权谋私、为子女迁升向组织提出过任何无理要求。就连自己主管的乡镇企业单位,也没有向任何亲属开过一次绿灯。

70年代初,农村物质基础依然相当落后。8个儿女的衣食起居和读书培养使他微薄的工资日不付出。万般无奈之际,他不得不将大儿子辍学回乡务农、缓解家庭经济危机。然而,尽管孩子多次含泪乞求在他管辖下的乡镇企业单位解决就业,但一直没有被他采纳, 理由是不愿以谋求私利的污点让别人评头论足。为了这事,家人和孩子曾经一度对他产生过严重的埋怨情绪 ,也成为他遗憾终身伤痛,但在原则和家事面前,他还是义无反顾作出了明智的选择。

1981年,时值神州大地春潮涌动之际,临近花甲之年的陈献文同志主动申请提前退休。离开工作单位后,他始终保持着一名共产党的本色,保持着入党誓言中的那份初心,积极参与党内各项活动。从98年的特大洪灾捐款到2008年的汶川地震特殊党费,从身边的公益捐赠到脱贫攻坚的爱心帮扶,无处不闪烁着陈老退休不褪色的夕阳人生。

“春蚕到死丝方尽,人至期颐亦不休。” 今天,陈献文同志虽然离开了我们,但他的清廉人生犹如一面镜子,很值得我们认真学习对照。更是我们提高政治站位和党性修养的楷模和锐利武器。永远激励着我们不忘初心,牢记使命,以新担当新作为开创乡村振兴新局面,为宿松美好乡村建设做出我们应有的贡献!

|

|