徐厉,原为江苏沛县人,后以侯入籍松兹,子孙世居于此,是宿松进入正史的第一个名人。公元前208年,他以舍人身份,从刘邦在沛县起义,逐鹿中原,成为汉高祖手下一名侍卫官员,入关后,封为“郎中”之职。天下平定后,徐厉为常山郡国丞相。公元前184年,高后立常山王刘义为帝,免去徐厉丞相职务,封为松兹侯,当时松兹国驻地叫仙田铺,地处庐江郡西部,寻阳东北,皖县西南。徐厉到封地后,励精图治,把境内治理很好,民歌富庶,国号升平。公元前174年,偃武修文的夷侯病逝于松兹,其侯爵由其长子徐卓承袭,绵延三代之久。徐厉的业绩,载入司马迁的《史记?年表》,为松兹人民众口皆碑。

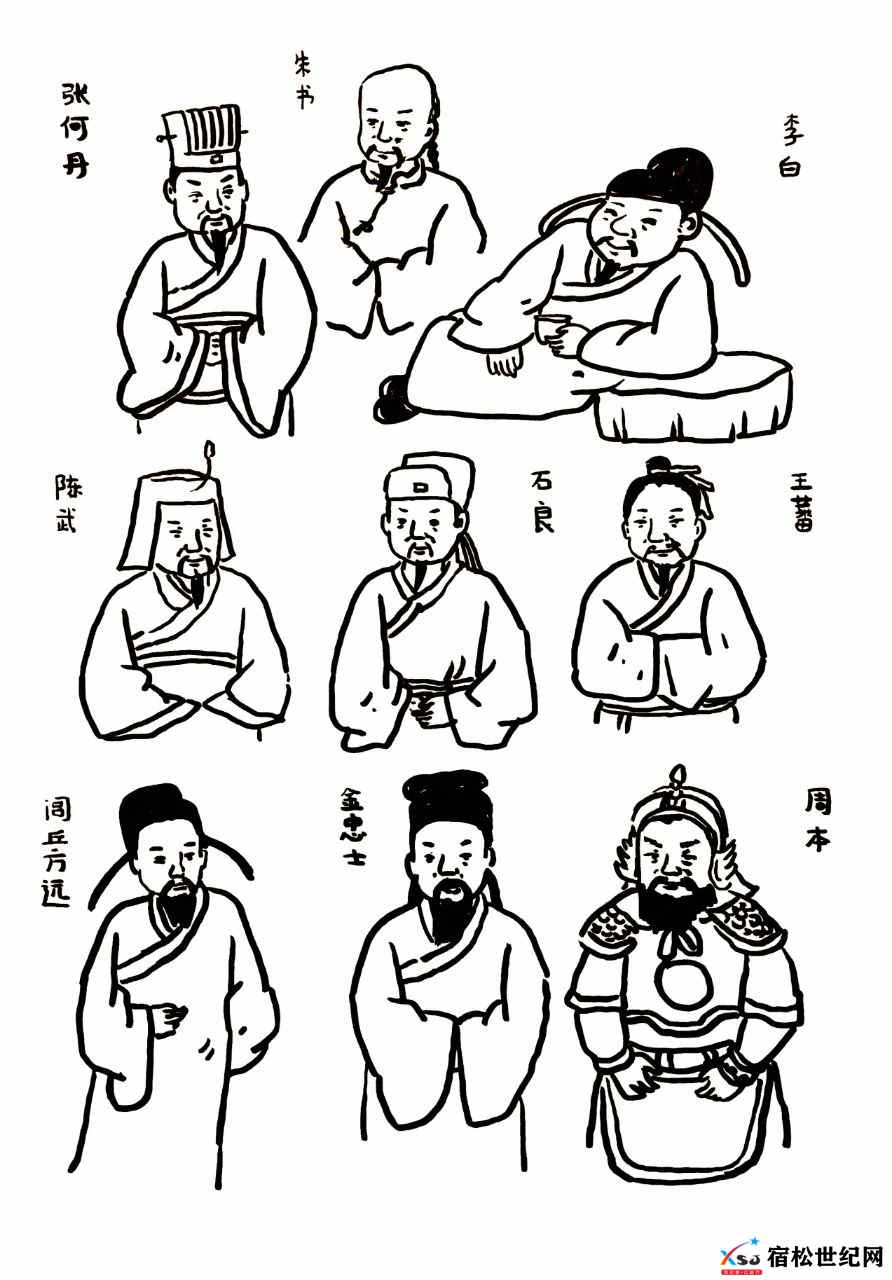

张何丹,原为四川人,后定居松兹。西汉末年,曾在朝廷担任散大夫(谏官)之职,因秉性忠直,多次上疏弹劾王莽,被贬为松兹县令。张何丹至松兹后,爱民如子,十分重视农业,培育出一种穗大粒重味道香甜的优良稻种?仙田瑞谷。后来他把县治从仙田铺迁至今县城。张何丹为官期间,日夜操劳,讲究法治,体恤民情,为百姓做了许多实事,其中“斗米斤鸡”奇案,一直传诵至今。

陈武,字子烈,庐江松滋人,公元176年,出生于今宿松县陈汉沟。汉献帝兴平元年,陈武被孙策拜为别部司马。建安四年,陈武组建新军。公元前208年赤壁大战中,陈武为第四队领兵军官,军功卓著,进位偏将军。建安二十年八月,陈武从孙权击合肥,为救孙权,奋命战死,时年四十岁。武有两子,长子陈修,封都亭侯;次子陈表,封都乡侯。父子三人的业绩,均载入《三国志》,饶有名将家风。

周本,系南郡太守周瑜长子后裔,公元860年生于舒州宿松县原梅墩乡。少孤贫,有勇力,曾遇猛虎于严恭山上,徒手格杀之,从而闻名遐迩。适值五代十国,干戈纷起,群雄割据,本自26岁时即在池州节度使赵?帐下为将。由于屡建奇功,在杨行密进入杨州受封为淮南节度使时,遂授周本淮南马步使之职,协助掌管兵权。907年,吴帝嘉其能,升本为信州刺史。923年,唐庄宗封本为雄武将军、德胜节度使、安西大将军、西平王。周本虽受唐封,守地仍在吴国境内,悉心辅佐杨浦。937年10月,周本愤恨成疾,忧郁而死,谥恭烈,归葬与故乡且寄冲潘家冲凤形山。周本是宿松进入正史袭封王爵的唯一名人。周本长子周邺,少骁勇,常随父出征,屡建战功,遂在信州擢为吴国部将。后随本驻守寿州、庐州、庐江等地,凡军政要事,多有效劳。后周本去世,南唐授周邺为庐江节度使。其弟弘祚,亦仕南唐为舒州刺,史。父子三人,皆载入国史,祥于邑乘,其丰功伟绩,劲节英风,在十国春秋上留下了不朽的一页。

郝杰,字元英,宿松人。少孤,家贫,立志于学,攻读经史,才名远播。宋高宗南渡后,金人不断入侵,杰怀着抗金热忱,奉檄从军,来到舒州郡里,由于朝廷苟且偷安,地方官员庸碌无为,报国之志,久不得遂。后敬谒朱?于道中(今新安岭),被朱?收为学生。郝杰从朱子至白鹿书院后,质疑问难,深得宋代理学要领,进步很快,每言学,以有济于人物为实际,不尚空谈,弦诵中尝有匡复社稷之志,著策百篇,阐明政见,惜未问世而失传。杰的草书流利而有工力,人们用“善草如斗”、“纵横皆有趣”来形容,可惜天不假之年,未满三十而离世,但留下了不朽之名。

石良(1319~1394),号松颜,系南宋都统辖石兴宗之孙,宿松县杜溪庄人。自幼秉承祖教,家居习武,略读经史诸书,洞悉时势。1361年,率兵赴九江归顺明太祖,授良为统兵元帅,镇守宿松。次年将粮草运至鄱阳湖,救朱元璋于陈友谅的围困之中。1363年参加朱元璋与陈友谅的鄱阳湖大战,立下大功。1369年被太祖敕封为武德将军英武卫管军正千户,充任指挥,镇守亳州。1377年,被封为武节将军。石良大约是在洪武十九年致仕回家主修石氏首届宗谱的,由长子石镜袭其封爵,明太祖封赏石良回家可造座宰相府,良还乡就造了座一进九重的官厅,石宰相屋的名称由此而生。

金忠士(1556~1618),字元卿,号丽阳,宿松城关人。幼聪颖,家贫而不辍学,1591年,一跃举于乡,深为临川章伯玉所器重。次年入京应试,登进士,授江西乐平县令。忠士初任有声,民歌德政,1599年,召为监察御史,屡疏陈时事,言皆耿直,声震天下。不久,奉命巡按贵州、浙江、河南三省,天子甚嘉其功。1610年还京,迁掌河南兼山东、陕西监察御史。在万历四十四年,诏为都察院右佥都御史,巡抚延绥。

朱书(1654~1707),名世文,字字绿,又名杜溪,自幼聪颖过人, 10岁能诵许多古典诗文, 20岁即在杜溪和严恭山设立书馆。31岁,结识桐城学派戴名世,结为文字友,几年后选贡入太学,中年游历全国,写下不少作品,文稿现存《朱杜溪先生集》、《游历记存》、《评点东莱博文》等。50多岁登进士,授翰林院庶吉士,编修《佩文韵府》和《渊鉴类涵》。1707年六月十九月病逝于京师。戴名世赞其“才气横绝一世,文章为百世之人”,时人每论及桐城文风,都说“朱书、方苞、戴名世”堪称清代文坛上的三颗明星。

罗遵殿(1798~1860),字有光,号澹村,宿松县隘口乡罗家老屋人。自幼发愤好学,23岁即中举人,后四年,入京应试,登进士,从此开始了仕宦生涯。起初,以知县职发往直隶,19年补唐山知县,20年调清苑知县,在莅任期间,廉勤公正,体恤民情,万众载道称治。22年,擢为直隶州知州,后调人湖州府知府。道光27年,擢湖北安郧荆道,前后凡三莅任,达十载之多。咸丰九年四月,简授福建巡抚后,八月至京,九月改调浙江巡抚,与守将和民团驻守杭城,后失陷殉职。殁后第二年,御赐碑文,追赠为右都御史衔,予谥壮节,赏骑都尉世职,其子忠祜,后为安陆知府。清国史管为壮节公立传保存,并如祀京师,以彰其从容就义之节。

段光清(1798~1878),字明俊,号镜湖,宿松县仙田庄段家老屋人。少有大志,勤学好问,道光十五年举于乡,二十四年,又以大挑一等,用为知县,发往浙江,历任建德、慈溪、江山等县知县达八年之久,后任宁波府知府,补西防同知,盛誉播及各省。咸丰四年,升为杭嘉湖兵备道,调补宁绍台兵备道。咸丰八年,升浙江按察使,晋封吏部左侍郎、光禄大夫(一品)。同治四年,复任杭嘉湖兵备道,至时锐意兴修,使此处居民世受其泽。

徐文藻(1905~1928),名长良,生于宿松县佐坝乡松梅岭一个地主家庭,幼念私塾,1926年加入中国共产党,后考入湖北法政专科学校。北伐军进攻武汉,他受党组织派遣回到宿松开展地下斗争,宣传三民主义和马列主义,建立秘密活动中心,培养发展党员。1927年1月,由中共黄梅县第三区区委书记李实秋主持,在县城天主堂建立了由4名党员组成的第一个中共宿松支部,徐文藻任书记。受革命声势震撼,县公署抓获徐文藻,后被保释。出狱后成立了国民党宿松县左派县党部筹备委员会和北伐向导队、后援会,徐文藻任常委主持全面工作。蒋介石发动“四、一二”反革命政变,徐文藻领导中共宿松支部和县党部与国民党右派势力针锋相对进行斗争,开展轰轰烈烈的讨蒋活动。5月28日凌晨,安徽省政务委员会派团长吴振东率一连兵力突袭宿松县城,徐文藻与共产党员钟国汉、何瀛、尤振球不幸被捕。在狱中,他坚定对付敌人拷问,写密信指示如何坚持斗争。次日下午,年仅23岁的徐文藻与钟国汉,在县城老厅凛然就义。

来源:榆木先生

|