|

王安石与九井沟 2009-10-02 10:37:38| 分类: 风景名胜 | 标签: |字号大中小 订阅

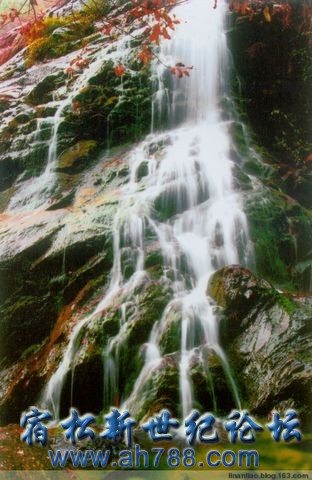

飞花溅玉风光美,山水相映景色新。杨卫东摄/廖理南文

奇石异草堪有幸,玉汁琼浆哺众生。杨卫东摄/廖理南文 被列宁称为“中国十一世纪的改革家”王安石[1021~1086],字介甫,号半山,宋抚州临川[今江西抚州]人。其父王益于安石少年时期在江宁府[今江苏南京]任通判。这种家世,使得王安石二十岁以前能够随父宦游,到过南北很多地方。庆历二年[1042年]他中进士。这之后,他先后担任过准南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州以及江南东路提点刑狱等职。至熙宁二年[1069年]二月,他被神宗任为参知政事[副宰相],三年十二月又直升为同中书门下平章事[宰相]。 在历史上,王安石是一个著名的政治改革家,又以散文的成就,被后世列为唐宋八大家之一;诗词也多精彩,是一个文学家。就是这样一个位显权重、学富五车的赫赫有名的大人物,又是怎样与宿松九井沟联系到了一起呢?原来,事情是这样: 九井沟座落在宿松县西北边缘的西源境内。其溪水发源于西源与趾凤交界的天柱峰上。这里山青、境幽、水碧、瀑泻、岩险、崖峭、潭多、井肖,形成天下罕见的自然景观。在近三十华里的巨体山石板块上,一沟溪水顺山而下。由于飞流瀑布经年不息的长期冲撞,自然开凿出了九口深水潭——也即人们所谓之的九井。在九井之一的三井中,曾发生过这样一个感天动地、可歌可泣的动人故事:唐朝贞观年间,西源地区连续三年大旱,田地干裂、溪河断流、草木枯死、庄稼绝收。人们纷纷弃家出走,一时间,该地区几近断了人烟。眼见此情此景,住在本地龙王庙附近的周氏惠泽、惠俊、惠圣三兄弟心如刀绞,痛苦万分。经过商议,他们决定,将不惜以自己的身家性命,为民请命。他们听说,这几年久旱不雨的主要原因是,主管水神的龙王爷只顾自己寻欢作乐,而忘了天下人间的百姓痛苦。他们将要亲赴龙王爷居住的三井龙宫,找龙王爷济世降雨。他们沐浴更衣、焚香祈祷,斋戒七日,于农历五月初五来到三井,义无反顾地步入了干涸的井底,探寻龙宫。霎时间,乌云铺天盖地,闪电撕裂长空,雷声震耳欲聋,九井沟内,河水猛涨,紧接着,弯弯田下起了弯弯雨,雨却不淋过路之人。但周氏三兄弟这一去,却永远地踏上了不归路。从此以后,这一地区,风调雨顺,物阜民丰。周氏兄弟舍己为人的品行,誉满乡里,有口皆碑。

碎玉散珠镶宝石,陡崖峭壁显峥嵘。杨卫东摄/廖理南文 宋皇祜四年[1052年]五月,王安石[1051~1053在舒州{今潜山县}任通判]闻知此事,深为周氏兄弟的精神所感动。于是,他决定亲往实地走访凭吊。在他经太湖、过风香驿、穿梅墩,进入九井沟后,串农户,访路人,问民情,察乡俗。在三井周氏兄弟归天处,他深情地仰天长叹:“形体登仙去,精神万古存。”据传现在西源龙王村中的龙王庙里周氏兄弟的三尊佛像还是王安石捐资雕塑的哩!沿三井溯溪而上,王安石领略到了四井的幽邃、五井的神韵、六井的波光、七井的飞练……这次凭吊游历,王安石曾即兴创作了不少诗、词、文,只惜岁月沧桑,这难得的丽辞佳句今大多己佚失,现在我们能够看到的只有《九井》诗一首: 沿崖涉涧三十里,高下荦确无人耕。扪萝挽茑到岩趾,仰见吹泻何峥嵘。 余声投村欲风雨,来势卷土犹溪坑。飞禽凌兢走兽骇,霜雪夏落雷冬鸣。 野人往往见神物,鳞甲漠漠云随行。慕名来此喜有得,痴数石上菖蒲生。 中官系龙投玉册,小吏碟狗浇银觥。地形偶尔截险怪,无意未必司阴晴。 山川在理有崩竭,丘壑自古常虚盈。谁能保此千秋后,天柱不折泉常倾。 改革开放以来,在党和政府的英明领导下,九井沟正在慢慢地掀开其神秘的面纱。二000年五月,安徽省旅游规划设计院的专家们实地考察之后,曾十分兴奋地断言,这里的自然景观“超过黄山翡翠谷”,七井瀑布“胜似庐山三叠泉。”想必要不了多少时日,千余年前王安石萦绕于心的“天柱不折泉常倾”的问题,共产党领导的社会主义祖国,能圆满解决。到时,九井沟将会娇媚俊秀地将自己的英容芳姿展现在世人面前。 本文由宿松新世纪论坛编辑采集整理,原载《宿松古今纵览》博客,未经作者许可,严禁转载复制!

|