|

原本名不见经传的“小人物”,因为结识了大人物,并被大人物惦记,出现在他的诗中,而名垂千古,毫无疑问,闾丘就是一个“芝麻官”成功逆袭的典型。 闾丘是唐朝宿松县令,在唐、宋时期,甚至更迟的地方志上都未发现任何片言只语的记载,直到清康熙六十年《安庆府志》卷之十二邑政绩才有如下传载:“闾丘,史逸其名,松之贤令也。于何知之?于李白之诗知之。天宝十四年乙未,李白脱永王璘军至邑,诗赠闾丘者二。”闾丘自己也万万没有想到,平生官职卑微、默默无闻,却因为李白的诗而名噪天下。

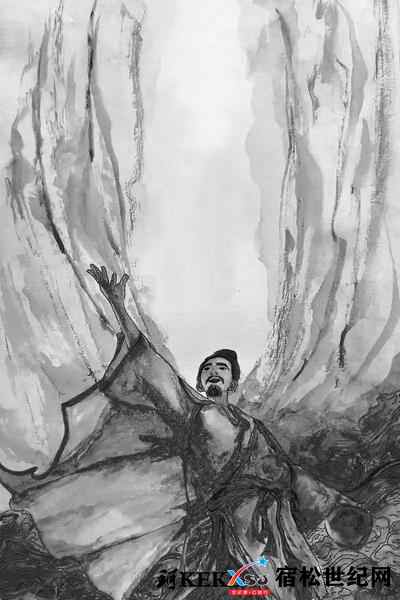

那么成全闾丘的是一首怎样的诗呢?我们先来看看诗的内容,这首《赠闾丘宿松》(李白诗全集卷170-4)全诗如下:“阮籍为太守,骑驴上东平。剖竹十日间,一朝风化清。偶来拂衣去,谁恻主人情。夫子理宿松,浮云知古城。扫地物莽然,秋来百草生。飞鸟还旧巢,迁人反躬耕。何惭宓子贱,不减陶渊明。吾知千载后,却掩二贤名。” 掩卷而思,对应一下李白的行踪,这应该是李白第一次来宿松所作的第一首诗。诗中高度赞扬县令闾丘治理宿松有方,从“扫地物莽然,秋来百草生”到“飞鸟还旧巢,迁人反躬耕”,对比鲜明。评价闾丘为官清廉,品格高尚。并把他比作善于治邑的“竹林七贤”之一的阮籍,孔子 弟子单父县令宓子贱及晋代大诗人彭泽县令陶渊明。甚至认为随着时间的推移,闾丘的声誉将会超过宓、陶二人。因诗中有“一朝风化清”之句,后人在宿松城郊建“清风亭”,其旁有“清官潭”。《安庆府志》载:“此后新官上任,至此必须下车。” 闾丘何其万幸,因为此诗,他的名字被亿万人所记住,并和此诗一起流传千古。而且,还不止一首,另外还有一首,名《赠闾丘处士》。《江南通志》载:“宿松城外沙塘陂,闾丘处士筑有别墅。李白前往作客,见环境清幽,有田园乐趣。作《赠闾丘处士》”。 诗歌全文:“贤人有素业,乃在沙塘陂。竹影扫秋月,荷衣落古池。闲读山海经,散帙卧遥帷。且耽田家乐,遂旷林中期。野酌劝芳酒,园蔬烹露葵。如能树桃李,为我结茅茨。” 诗写于757年,李白出浔阳狱后、流放夜郎前夕。全诗共十二句六十字,以友人闾丘处士隐居的宿松沙塘陂为背景,描绘竹林秋月、荷池古亭、闲读《山海经》等意象,展现田园隐逸生活。诗中“竹影扫秋月,荷衣落古池”“野酌劝芳酒,园蔬烹露葵”等句勾勒出恬淡自然的山水画卷,末句“如能树桃李,为我结茅茨”暗含与友人共隐的愿景。这首诗,描绘出一幅充满农家乐的美丽画卷,同时也反映了诗人对自由的渴望和美好生活的向往。此诗创作于李白因永王李璘案牵连获释后,借隐逸意象抒发对自由的向往。全诗语言简淡,在李白流放前夕的漂泊境遇中,寄寓了慰藉与无奈交织的复杂情感。 诗中涉及的南台寺、饯客岭等地点,地方志均有记载。南台山现存“太白书台”古碑及对酌亭遗迹,印证了其历史背景。《宿松县志》载:“南台山有南台寺,太白读书台在寺西北,唐县令闾丘氏筑,清同治九年(1870)立碑。寺右有对酌亭,是李白与闾丘对酌处。”这段记述,源于安庆府志的“于李白之诗知之。”确切地说源于“诗赠闾丘者二”,即李白诗集中的两首诗。 一位名满天下的诗仙,如何与知名度不是很高的宿松,如何与素不相识的闾丘关联起来呢?是一而再、再而三远来并停驻,这就与李白的经历相关。 《新唐书·卷202·李白传》载:“安禄山反,转侧宿松、匡庐间。”一句话指出了李白来宿松的大概时间,同时也说明了在此期间,李白曾不止一次来宿松,多次往返宿松与浔阳(今江西九江)之间,最少是两次以上。从李白赠闾丘诗的标题上就可以看出,李白《赠闾丘宿松》的诗,是作于闾丘为宿松县令之时,而《赠闾丘处士》这首诗,则是作于闾丘致仕之后。 在位时写赠一首,不在位时仍然写赠一首,更显李白对闾丘一致的推崇。 现今,宿松县城南1.5公里处的南台山有“太白书台”,这里风景秀丽,东有孚玉山映衬,西与河西山相望。唐至德二年(757年)秋,57岁的李白避安史之乱至此养病,见此风景特别,李白有意在这里暂住。仰慕李白诗才的闾丘为此专门建造一座读书台和“对酌亭”。让诗人在此,啸傲风月,饱吟山水,以满足他“浪迹天涯仍读书”的嗜好。公务之余,闾丘也常来与李白弹琴赋诗,对酒放歌。 李白年谱载:“九月,病卧宿松,在宿松避难、养病”。李白再次来宿松,依然寓居于南台寺。此时,闾丘已致仕,隐居于宿松东郊沙塘陂,时来陪伴李白。李白虽已出狱,但冤案未了,处境窘困。好在宿松灵秀的山水让他获得些许安慰,宿松友人的真挚情谊让他暂时忘却伤痛。这样的心境与遭遇之下,李白与闾丘有了最真的友谊。 来源:大皖新闻、司舜

|