|

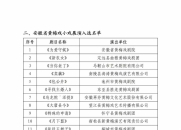

【龙湖烟云】66、宿松黄梅戏班() 黄梅戏的起源最早可追溯到唐代。据史料记载,唐代时,黄梅采茶歌就很盛行,经宋代民歌的发展、元代杂剧的影响,逐渐形成民间戏曲雏形。至明清,黄梅县戏风更盛。 黄梅戏发源于湖北、安徽、江西三省交界处的农村,与鄂东和赣东北的采茶戏同出一源,其最初形式是湖北黄梅一带的采茶歌。清道光前后,产生和流传于皖、鄂、赣三省间的黄梅采茶调、江西调、桐城调、凤阳歌,受戏曲青阳腔、徽调的影响,与莲湘、高跷、旱船等民间艺术相结合,逐渐形成了一些小戏。经过一段时间的发展,又在吸收“罗汉桩”、青阳腔、徽调的演出内容和表演形式的基础上,产生了故事完整的本戏。在从小戏过渡到本戏的过程中,曾出现过一种被老艺人称之为“串戏”的表演形式。所谓“串戏”是指那些各自独立而又彼此关连的一组小戏。这些小戏有的以事“串”,有的则以人“串””。“串戏”的情节比小戏丰富,出场的人物也突破了小丑、小旦、小生的三小范围。其中一些年龄大的剧中人物需要用正旦、老生、老丑来扮演。这就为本戏的产生创造了条件。黄梅戏原名“黄梅调”,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻地区黄梅形成的一种民间小戏。其中一支逐渐东移到安徽省安庆市为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“黄梅调”。这就是今日黄梅戏的前身。在民国10年(1921年)出版的《宿松县志》中,第一次正式提出“黄梅戏”这个名称。 宿松县黄梅戏剧团:1952年9月,在全县艺人训练班的基础上成立“和平剧团”,其性质为专业剧团,有职业演员22名。10月1日,在县总工会上演黄梅戏传统剧《梁山伯与祝英台》。1953年建立600座位的和平剧场。1956年4月,赴武汉演出期间,曾与苏联乌克兰歌舞团同台联欢。1957年5月,和平剧团改名为县黄梅戏剧团,配备国家干部担任剧团领导,团内增设文南词小组(对外称文南词剧团),一度改为地方国营,演职员增加到50—60人。1965年,经过整编精简,分为两个农村演出队,分赴全县各地巡回演出。 “文化大革命”开始不久,剧团停演,艺人被下放劳动和搞文艺宣传,甚至改行。1970年春,通过举办训练班,吸收了36名新学员,恢复演出。1976年,剧团为适应上山下乡需要,进行了舞美改革。创制的行军灶、轻便服装箱和活动布景,在全省剧团上山下乡经验交流会现场展出。并荣获中央文化部和省、地文化局的奖励。 1982年,剧团进行了整顿精简,充实了艺术和领导力量。1984年,县人民大礼堂改建为可容纳千人的影剧院,成为县黄梅戏剧团的固定演出场所。 乡镇业余剧团:1950年,城关镇首先组织业余剧团后,全县部分乡,村分别组织成立了业余剧团。1953年,全县有乡、村民间剧团163个,演员达四千余人。皖松杂技团,也在许岭成立。1956年,民间剧团发展至193个,至1979年,又成立了复兴、隘口、程集等半职业性质的剧团。绝大多数剧团演出呈现“春紧、夏松、秋垮台,到了冬天又搞起来”的状态。 民间部分剧团简介: 城关人民剧团 1951年成立,街道办。演职员18人,业余演出黄梅戏。主要活动于城关地区,曾一度代替县剧团,1952年停办。 二郎新声剧团 1951年成立,村办。1960年,改为区文工团两年,演职员20至38人,业余演出黄梅戏。活动于本区及黄梅县。曾参加南京军区会演并获奖,1966年停办。 九姑剧团 1951年成立,乡村办。演职员23人,业余演出黄梅戏。并自编自演过现代戏,1960年停办。 许岭曙光剧团 1951年成立,乡村办。1969年,改为文艺宣传队,演职员26人、业余演出黄梅戏或民间歌舞,其演出的《捕鱼舞》节目在省获奖,1985年停办。 凉亭中心剧团 1951年成立,演职员30人,乡村办。业余演出黄梅戏,1959年改为区办业余剧团,1980年停办。 廖河剧团 1949年成立,村办。演职员29人,业余演出黄梅戏。“文革”时期中断活动,后恢复,1981年停办。 松峦剧团 1949年成立,村办。演职员30人,业余演出文南词,活动于本县、湖北黄梅县、江西湖口县等地,其演出《浪子抛球》剧目,已被省文化厅录像保存。1982年停办。 小瓜剧团 1946年成立戏班,1949年改为剧团,演职员8人,业余演出湖北高腔,活动于复兴及江西湖口县等地,1953年停办。 同乐戏班 1943年成立,1945年到1950年发展较盛,有演员30人,业余演出汉剧,1954年停办。 皖松杂技团 1953年在许岭成立,乡村民办公助。1956年与江西上饶魔术团合并,有演职员30人,活动于本县及合肥、淮南、安庆等地,1957年,改为安庆专区杂技团。 复兴剧团 1979年成立,乡村办。半职业性质,演职员36人,演唱黄梅戏。活动于本县及皖、鄂、赣三省交界边缘县,1984年停办。 隘口剧团 1979年,由文艺宣传队改建为剧团,乡村办。半职业性质,演职员35人,演唱黄梅戏,1983年停办。 程集剧团 1979年成立,乡村办。半职业性质,演职员36人,演唱黄梅戏,活动于本县及江南部分县,1985年停办。 黄梅戏诞生于宿松,成长于安庆,繁荣于安庆。1990年版的《宿松县志》介绍“黄梅戏”说:“相传清乾隆末叶(1776~1795年,)湖北黄梅一带,接连遭受水灾和旱灾,农民无以为生,相率外逃。一部分逃至安徽宿松、太湖、怀宁等地,其时用以谋食的方式,有打花鼓,打莲厢、唱道情等,其中亦有唱采茶调或民歌小曲者……”(《宿松县志》488~489页) “清末民国初,我县有人以唱戏为业,组织小戏班,在县境内巡回演出,亦有去湖北黄梅、江西星子、九江、彭泽、安徽望江、怀宁等地演出。并一度献艺于沪、汉各埠,采茶黄梅戏也由鄂皖边境一带逐步发展到怀宁、安庆。并从1926年以后形成以安庆为活动中心。” “民国十年版的《宿松县志》首先有黄梅戏的记载:‘邑西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏……邑青年子弟,每逢场作戏时亦或有习之者……’” 谁是黄梅戏的发源地? 黄梅戏不是一时一地的产物,它有一段产生发展完善的过程。它起之偶然,成于必然。 (2010.4.30)2018/6/17

|