|

|

黄梅戏源自湖北黄梅一说最早见于王兆乾先生一九五七年出版著述《黄梅戏音乐》一书,为什么晚年的王兆乾先生会对自己早年的结论产生质疑?难道有新的线索被发现?带着一串串疑问我试图打开历史的尘封记忆揭露一些端倪。

黄梅戏落户宿松

我喜欢反复的听楚剧《赶会》,其音律优美,演员把张二女第一次约会的少女心怀演绎得栩栩如生,比安庆的黄梅戏《赶会》多了一份真挚的情愫。剧中人老四的姓到底怎么写?现在的湖北黄梅作於,安徽宿松作俞。

俞(於)老四与张二女是由许多小折子组成的大戏。其中倒贴、反情、打瓦,在民间家喻户晓。打瓦讲的是俞老四家道败落,在宿松民间俗语中有“等到俞老四打着瓦”一条;意思是等到家败或穷得没救的时候再来吃穿那些残汤剩饭、破旧衣服。

07年在朱湾搜集到一本光绪五年(1879)唱本选段。其中《反情》一折,老四的名字写作俞老四。黄梅上乡一带乡民多姓于。《反情》说是反情,实则斗趣。一开始因老四答应二女晚上私会,却让二女孤身等到三更方才赶来,二女生气,老四下跪赔礼,二女得理不饶,老四用银两诱逗,二女这才消气,老四便骂二女贪财不义,二女又跪下赔礼,老四亦得理不饶,二女好话煽情,最后双方和好同上牙床。唱词“来人非是别一个,就是那黄梅俞得春”道出了俞老四姓俞名得春,黄梅县人;又“这花针和绒线也要钱买,我也曾托朋友武穴带来”出现了黄冈地区武穴字眼。其中出现方言:“该威”应作“该煨”即应该得到坏的结果,“作古正经”在宿松作一本正经之意。同书《何氏劝姑》一折姑姑叫作张秀英,在安庆广大地区叫作张兰英,她与何氏为姑嫂关系,何氏把秀英唤作细姑,细姑便是小姑,“细”是典型的鄂东方言,虽皖西南宿松、岳西等临近鄂东地域出现这种叫法也只是受其影响而已。以上资料充分证明《俞老四与张二女》在晚清的宿松已创作并演出。

又民国中后期黄梅杉木乡乐家篱墩有一戏班,由丑角(并生行)李四元、旦角乐柳呢、大花脸项官雁等人组成,这支戏班的拿手戏便是《俞老四反情》。柳坪邱家山本地没有采茶戏班,因此凡迎神赛会必去乐家篱请戏班。请戏民间俗称“写戏”。此时期许岭光武剧团演员有:蔡润珩、蔡晃村等。

“采茶”等只言片语

很多人认为黄梅戏的前身是采茶戏,总是在采茶二字上做文章。于是喜欢找出各县名人诗抄中出现的“采茶”字眼来证明自己县里在某个时代就开始有采茶戏。如黄梅人拿出别霁林道光九年的《问花水榭诗集》曰:“多云山上稻荪多,太白湖中渔出波。相约今年酬社主,村村齐唱采茶歌”。宿松人拿出赵世暹道光年间的《东寅堂诗草》中写的《田家词》曰:“生怕分秧节候差,手叉泥脚水翻花。弯躬不暇伸腰起,却斗高声和采茶。”此采茶只能是民歌小调,没有人会在田里干活时唱戏。由于采茶歌(调)简约欢快,全国很多地方皆有传唱,只是词曲大同小异而已。采茶戏不等于采茶歌,采茶歌是广大劳苦民众所传唱的民歌小调,采茶戏则是由采茶歌为母体创作的戏曲,仅被采茶戏艺人所掌握。

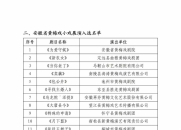

以古戏台和戏台楹联剧目名来证明这也不正确,古戏台不一定唱的是黄梅戏,那些剧目就更难说是黄梅戏剧目。黄梅县艺术工作者根据几首传统剧目选段中出现的“五月十三发大水”当作黄梅县经常发大水的文献是不对的,五月十三在旧时民间是祭祀关公的磨刀日,此日下雨称磨刀雨。下面是一九五六年七月河南商城民间工作者采录于城关镇的山歌:一朵红花开得鲜,开在城隍庙门前。五月十三发大水,淹倒城隍庙九间。看庙容易修庙难。另外解放前的安庆黄梅戏与黄梅采茶戏原本就有差异, 剧本不能证明剧种,如近年笔者在许岭、隘口、朱湾搜集到一些光绪早期至民国初年的手抄唱本,剧目如:《罗帕宝》、《红裙记》、《合镜记》、《乌金记》、《白扇记》、《卖水记》、《杀霸图》,合抄本《山伯访友》、《湘子化斋》、《何氏劝姑》,合抄本劝姑《卖花记》、《牌环记》。特别是合抄残本中的折子戏《秀水桥》一折、《祝英台扫坟》一折、《俞老四反情》一折等都是黄梅戏的优秀传统剧目。虽然不知道当时属什么剧种,但从一九五九年由湖北黄梅县出版的《黄梅采茶戏传统唱腔》收录内容如《洞房会》与笔者搜集的折子戏《秀水桥》作比较可见姻缘。剧中“柳公子”与“梅柳女”在秀水桥分别后洞房相会。

黄梅戏是大别山的女儿

民国十年(1921年)版的《宿松县志》有清楚的记载:“邑境西南,与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”近年来我采访了四十余位平均年龄为六十五岁左右的老人,他们说小时侯也就是解放前夕我们宿松城乡都喜欢看戏,俗呼花鼓戏,亦称采采戏(采茶戏的讹音)和怀腔(起源于怀宁的黄梅调)。黄梅戏一词则是在解放初期的五六十年代才听说。说明县志所载“黄梅戏”一词仅官方亦或少数文化团体知道,而不被广大人民所知。县志亦云:“黄梅风俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。邑青年子弟,亦有习之者。”说明宿松艺人的采茶戏还是跟黄梅人学的。县志又载曰:“邑人以戏剧营生者,虽不甚多,而号为专精,能献技于沪、汉各埠之歌舞场者亦有之”。既然唱戏的人不多,演出场次必定不多,说明黄梅戏在民国初年的宿松还不是很普及,为数不多的好演员在外地演出的机会也不是很多。为了生计艺人们相互在各地搭班,在采茶戏的基础上更新和丰富了唱腔。曾经黄梅、宿松、太湖、望江等县孕育过早期的黄梅小戏,为黄梅戏这一剧种成型奠定了基础。安庆统一了黄梅戏的唱腔、念白,然后各县再来学习这一剧种,这个过程很清晰,所以黄梅戏源自采茶戏,采茶戏是大别山人民的!

2002--2009年写于家中 |

|